針を落とす瞬間の、あの静寂を覚えていますか?

スマホで何千曲も聴ける時代に、あえてレコードを選ぶ──それは「不便さ」の中にある贅沢です。

でも、レコードプレーヤー初心者にとっては、揃えるには何が必要ですか?、アンプは必要ですか?、相場はいくらですか?といった疑問が次々に湧くのも当然のこと。

「何がそんなにいいのですか?」と聞かれれば、 それは音の良し悪しではなく、音楽と向き合う儀式そのものにあると答えたい。

レコードとCDではどちらが音がいいですか?──答えは単純ではありません。

レコードの温かみ、CDのクリアさ、どちらにも“正解”はないのです。

本記事では、初めてレコードを手にするあなたが迷わず始められるよう、 以下のような初心者の疑問をまとめて解説します。

この記事でわかること

- レコードプレーヤー初心者がまず揃えるべき機材とは?

- アンプ・スピーカーの役割とアンプ スピーカー おすすめモデル

- スピーカー内蔵タイプやBluetooth対応モデルのメリット・デメリット

- レコードとCDではどちらが音がいいですか?──アナログとデジタルの違い

- 33rpmと45rpmの違いは何ですか?──回転数が生む音の世界

- 初心者でも失敗しないセット おすすめ構成

- 予算別の相場はいくらですか?──5万円以内で始めるリアルな道

レコードを聴くという行為は、単なる趣味ではありません。

「音を所有する」という、デジタルでは失われた体験の復権です。

そして、それを最初の一歩から正しく始めるために、 あなたに最適なレコードプレーヤー、アンプ、スピーカーの世界をここで丁寧に案内します。

1. レコードプレーヤー初心者の基礎知識

- レコードの魅力、何がそんなにいいのですか?

- レコードとCDではどちらが音がいいですか?

- 揃えるには何が必要ですか?基本構成

- フォノイコライザーとアンプは必要ですか?

- 33rpmと45rpmの違いは何ですか?

1-1. レコードの魅力、何がそんなにいいのですか?

レコードの魅力は、単なる「音」だけにとどまりません。

デジタル配信やCDにはない、五感を通じた「体験」こそが、多くの人を惹きつける最大の理由です。

例えば、CDの数倍もある大きなジャケットを手に取り、アートワークをじっくりと眺める時間。

内袋(スリーブ)から黒く光る盤を慎重に取り出し、ターンテーブルに乗せ、そっと針を落とす瞬間の緊張感。

そして、A面が終わったらB面に裏返すという、あえて手間をかける行為そのものが、音楽への集中力を高めてくれます。

これら一連の「儀式」が、音楽を聴く行為を特別なものにしてくれるのです。

また、レコードは「モノ」としての所有感が非常に高いメディアです。

特に70年代〜80年代のパンクのレコードなどでは、アーティスト自身がDIY(Do It Yourself)精神で作成した手作りのジャケットや、一枚一枚手折りされたインサート(歌詞カードやステッカーなど)が封入されていることも珍しくありません。

レコードの魅力=体験と所有感

1-2. レコードとCDではどちらが音がいいですか?

これは非常によくある疑問ですが、「どちらが優れている」と一概に断言することはできません。

なぜなら、レコード(アナログ)とCD(デジタル)では、音を記録・再生する仕組みが根本的に異なり、それぞれに良さがあるからです。

アナログとデジタルの違い

録音された年代とジャンルが重要

70年代や80年代初頭の音源は、もともとアナログレコードでのリリースを前提にマスタリング(音の最終調整)されています。こうした音源は、当時のレコードで聴く方が「アーティストが意図した音」や「時代の空気感」に近いと感じる人もいます。

特にパンクのように、意図的にノイズや歪み(ディストーション)を含ませた音楽は、アナログ特有の「情報量の曖昧さ」や「音の太さ」が、逆に迫力を生むと感じる人も少なくありません。

結論として、音の好みや聴く音楽のジャンル、録音年代によって、どちらが「良い音」と感じるかは人それぞれ異なります。

1-3. 揃えるには何が必要ですか?基本構成

レコードプレーヤーは、それ単体では音を出すことができません。

音楽を聴くためには、いくつかの機材を正しい順序で接続する必要があります。

基本的な構成は以下の通りです。

【基本的な接続の流れ】

[ 1. レコードプレーヤー(+2. 針)] → [ 3. フォノイコライザー ] → [ 4. アンプ ] → [ 5. スピーカー ]

| 機材 | 役割 |

|---|---|

| 1. レコードプレーヤー | レコードを安定した速度で回転させる。 |

| 2. 針(カートリッジ) | 溝の物理的な振動を、非常に微弱な電気信号に変換する。 |

| 3. フォノイコライザー | 微弱な電気信号を、アンプが扱えるレベルまで増幅・補正する。 |

| 4. アンプ | フォノイコライザーからの信号を、スピーカーを駆動できる力強い信号に増幅する。 |

| 5. スピーカー | アンプからの電気信号を、空気の振動(=音)に変える。 |

これらの機材が全て必要になりますが、最近は初心者を対象に、これらの機能を一体化させたモデルも多数販売されています。

例えば、「フォノイコライザー内蔵プレーヤー(3が不要)」や、アンプとスピーカーまで内蔵した「スピーカー内蔵プレーヤー(3, 4, 5が不要)」などです。

1-4. フォノイコライザーとアンプは必要ですか?

前述の通り、レコードをスピーカーで鳴らすためには、原則として「フォノイコライザー」と「アンプ」の両方が必要です。

どちらが欠けても、スピーカーから正常な音は出ません。

フォノイコライザーの重要性

レコードプレーヤーの針(カートリッジ)が生み出す信号は、CDプレーヤーなどが出す信号(LINE信号)に比べてレベルが非常に微弱です(数百分の1から数千分の1程度)。そのため、そのままアンプに接続しても、蚊の鳴くような小さな音しか出ません。

フォノイコライザーは、この微弱な信号をLINE信号と同等のレベルまで増幅する(強める)ための、レコード再生に不可欠な機材です。

なぜフォノイコライザーが「必須」なのか?

フォノイコライザーの役割は、単なる増幅だけではありません。レコードは、収録時間を長くするためと、針が溝を正しくトレースできるようにするため、「RIAAカーブ」という国際的な規格に沿って意図的に低音を小さく、高音を大きくして記録されています。

フォノイコライザーは、このアンバランスな音を「低音を上げ、高音を下げる」ことで、元のフラットな音楽バランスに戻す「補正(イコライズ)」という非常に重要な役割も担っています。(参照: デノン公式ブログ「フォノイコライザーとは?」)

アンプの役割

アンプは、フォノイコライザーで増幅・補正されたLINE信号を、さらに強力な電力に変換し、スピーカーを物理的に振動させる(鳴らす)ための機材です。

「PHONO入力」の確認を!

ただし、最近のレコードプレーヤーの多くは「フォノイコライザーを内蔵」しています。このタイプのプレーヤーであれば、別途フォノイコライザーを用意する必要はありません。

また、ご自宅のコンポやアンプに「PHONO(フォノ)入力端子」が付いていれば、そのアンプにはフォノイコライザーが内蔵されています。その場合は、フォノイコライザー内蔵ではないプレーヤーを直接接続できます。

「AUX IN」や「LINE IN」端子しかないアンプには、必ずフォノイコライザー内蔵のプレーヤーを接続してください。

1-5. 33rpmと45rpmの違いは何ですか?

これは、レコード盤の「1分間の回転速度(rpm = Revolutions Per Minute)」の違いです。

レコードプレーヤーには、この回転速度を切り替えるスイッチ(33 / 45)が付いています。

主に以下の2種類を、再生する盤に合わせて使い分けます。

- 33rpm (33 1/3回転)

主にLP(アルバム)で使用されます。直径が12インチ(約30cm)の大きな盤で、片面に20〜30分程度、多くの曲を収録することに適しています。 - 45rpm

主にEP(シングル)で使用されます。直径が7インチ(約17cm)の、真ん中に大きな穴が空いた「ドーナツ盤」と呼ばれるものです。収録時間は片面5分程度と短いです。

12インチシングル(45回転)とは?

LPと同じ12インチ(30cm)の大きさでありながら、45回転で再生する「12インチシングル」という規格もあります。

これは主にダンスミュージックやポップス、ロックでも音質を重視する盤で使われます。

盤の面積を贅沢に使うことで溝の幅を広く、深く刻めるため、LPよりも音が大きく、低音の迫力があるダイナミックな再生が可能です。

78rpmについて

一部のプレーヤーには「78rpm」という設定もあります。

これは第二次世界大戦前後に主流だった「SP盤」という、素材も溝の太さも異なる古い規格のレコードを再生するためのものです。

現代のレコード(LP/EP)で使用することはなく、再生には専用の針も必要です。

再生するレコード盤の種類(LPかEPか)に合わせて、プレーヤーの回転数を正しく設定する必要があります。

2. レコードプレーヤー初心者の選び方

- 価格帯の相場はいくらですか?

- スピーカー内蔵モデルの特徴

- Bluetooth対応モデルの利便性

- おすすめのオールインワンセット

- あなたに合った構成パターン3選(スピーカー+アンプ+プレーヤー)

- レコードプレーヤー初心者の第一歩

2-1. 価格帯の相場はいくらですか?

レコードプレーヤーの価格は非常に幅広く、1万円未満の手軽なものから、数十万円もする高級機まで様々です。初心者の場合は、まず「どこまでの機能と音質を求めるか」で予算を決めるのが良いでしょう。

価格帯ごとの主な特徴をまとめます。

| 価格帯 | 主な特徴 | おすすめな人 |

|---|---|---|

| 1万円未満 | スピーカー内蔵型が中心。まずは音を出すことを最優先。 | とにかく手軽に試したい。インテリアとして飾りたい。 |

| 1〜3万円 | フォノイコライザー内蔵が標準。音質と機能のバランスが良い。 | 音質にもこだわりたい。PCに録音したい。 |

| 3〜7万円 | カートリッジ(針)交換が可能。本格的なオーディオへの入り口。 | 将来的にアップグレードしたい。長く使いたい。 |

| 7万円以上 | 高音質リスニング専用機。DJプレイにも対応可能。 | 本格的なオーディオを組みたい。DJプレイがしたい。 |

(参照: オーディオテクニカ公式サイト「ターンテーブル」カテゴリ)

まずは1〜3万円程度の、フォノイコライザーを内蔵したモデルから始めて、物足りなくなったらアンプやスピーカー、カートリッジを買い足していく、というステップアップがおすすめです。

2-2. スピーカー内蔵モデルの特徴

スピーカー内蔵モデル(オールインワンモデル)は、購入してコンセントを挿すだけで、すぐにレコードが聴ける手軽さが最大の魅力です。

一方で、手軽さと引き換えになる注意点もあります。

音質を追求するのには向きませんが、「まずはレコードの雰囲気を楽しみたい」「インテリアとしてBGMを流したい」というニーズには最適なモデルです。

2-3. Bluetooth対応モデルの利便性

最近のレコードプレーヤーには、Bluetoothの送信機能(トランスミッター)を搭載したモデルが増えています。

これにより、レコードの音をワイヤレスで飛ばすことが可能になります。

「アンプやスピーカーを置く場所がない…」

「配線がごちゃごちゃするのは嫌だ…」

Bluetooth対応モデルは、こうした悩みを解決してくれます。

最大のメリットは、手持ちのBluetoothスピーカーやワイヤレスヘッドホンをそのまま活用できる点です。

プレーヤーとスピーカーをケーブルで繋ぐ必要がないため、設置場所の自由度が格段に上がります。

ただし、注意点として、レコードのアナログ音源を一度デジタルデータに変換・圧縮して送信するため、厳密な意味での「アナログサウンド」とは少し音が変わる可能性があります。また、Bluetoothスピーカーやヘッドホン側の対応コーデック(SBCやaptXなど)によっても、音質や遅延の度合いが変わってきます。

2-4. おすすめのオールインワンセット

「自分で機材を選ぶのは難しい」「相性が悪かったらどうしよう」と不安な方には、必要な機材が全て揃った「オールインワンセット」がおすすめです。

これらは、レコードプレーヤー、アンプ、スピーカーがセットになって販売されている商品です。

メーカーや販売店が、あらかじめ音質のバランスや接続の互換性を考慮して組み合わせてあるため、初心者でも安心して導入できます。

2-5. あなたに合った構成パターン3選(スピーカー+アンプ+プレーヤー)

ここまで読んで、「結局、フォノイコライザーやアンプ、スピーカーはどの組み合わせがベストなの?」と感じた方のために、レコードプレーヤー初心者から中級者まで現実的に構築できる3パターンをご紹介します。いずれもAmazonで揃えられるモデルを中心に選びました。

| 構成タイプ | セット内容 | 特徴とおすすめポイント |

|---|---|---|

| ① 手軽に始めたい「完全内蔵型セット」 入門者・インテリア兼用におすすめ | ・プレーヤー:ONKYO OCP-01(Bluetooth・スピーカー内蔵) ・追加機材:不要(フォノイコ&アンプ内蔵) ・相場:約¥17,000前後 | コンセントを挿すだけですぐに音が出る“全部入り”。 「揃えるには何が必要ですか?」という疑問を一発で解消します。 初めての1枚を聴く瞬間に最適。 音の雰囲気を楽しむのが目的ならこれで十分。 |

| ② 音質と手軽さのバランス型セット Bluetoothスピーカーを活かした構成 | ・プレーヤー:Sony PS-LX310BT(フォノイコ内蔵・Bluetooth対応) ・スピーカー:JBL Flip 6 または Anker Soundcore Motion+ ・相場:約¥35,000〜¥50,000 | 配線不要で、レコードの音をワイヤレスで再生。 「アンプは必要ですか?」→不要。 Bluetoothスピーカーを使えば音の広がりが段違い。 低音もしっかり出るので、クラッシュやラモーンズのアタック感も生きる。 |

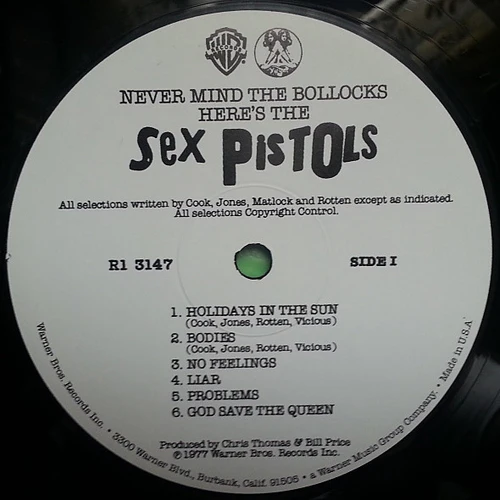

| ③ 本格派「音圧で聴く」パンク再生セット 中級〜音質マニア向け構成 | ・プレーヤー:Fluance RT81 Elite(フォノイコ内蔵・高トルクモーター) ・アンプ:YAMAHA A-S301(フォノ入力あり) ・スピーカー:DALI SPEKTOR 2 or Elac Debut B5.2 ・相場:約¥120,000〜¥150,000 | 「33rpmと45rpmの違いは何ですか?」というレベルを超え、 レコードの本質である“音の厚みと空気感”を感じられる構成。 Sex Pistols『Never Mind the Bollocks』を再生すれば、 壁のようなギターの塊が部屋全体を支配します。 真の意味でアナログを“体験”したい方に。 |

上記3パターンはいずれも「レコードプレーヤー初心者」でも組みやすい構成です。 特に②のBluetoothセットは、現代的な利便性とアナログ体験を両立できる人気スタイル。 本格的なアンプやスピーカーを導入する場合は、フォノイコライザーを内蔵しているかどうかを必ず確認してください。

👉 音楽は“データ”ではなく“体験”です。あなたの生活に合う構成で、最初の1枚を鳴らしてみてください。

アナログで聴きたいパンク名盤

特に70年代のパンク名盤は、当時のエンジニアが「レコードでどう鳴るか」を前提に音作り(ミキシング・マスタリング)をしています。

そのため、CDのリマスター盤では失われがちな、当時の「空気感」や「音圧」を体感できます。

1. Sex Pistols『Never Mind the Bollocks (勝手にしやがれ!!)』(1977年)

2. The Clash『The Clash (白い暴動)』(1977年)

3. Ramones『Ramones (ラモーンズの激情)』(1976年)

もちろん、これは一例です。まずは予算内で安定して再生できることを最優先し、慣れてきたらカートリッジやスピーカーケーブルを交換して、「自分の好きなパンクがどう聴こえるか」を探求していくのが、レコードの醍醐味です。

2-6. レコードプレーヤー初心者の第一歩

最後に、レコードプレーヤー初心者が知っておくべきポイントをまとめます。

- レコードの魅力は音質だけでなく所有感や体験にある

- レコードとCDの音質は優劣ではなく特性の違い

- 基本構成はプレーヤー、針、フォノイコ、アンプ、スピーカー

- フォノイコライザーは微弱な信号を増幅・補正する必須機材

- アンプもスピーカーを鳴らすために基本的に必要

- 最近はフォノイコやアンプ、スピーカーを内蔵したモデルも多い

- 33rpmはアルバム、45rpmはシングルで使う回転速度

- 45rpmの12インチシングルは高音質

- 相場は1万円未満から数十万円まで幅広い

- スピーカー内蔵型は手軽だが音質は本格機に劣る

- スピーカー内蔵型は針が交換できない場合があり注意

- Bluetooth対応機はワイヤレスで手軽

- オールインワンセットは悩まずに始められる

- アンプやスピーカーは聴きたいジャンルで選ぶ方法もある

- パンクなどの名盤はアナログ特有の音圧や空気感を持つ

- カートリッジ交換で音の変化を楽しむことも可能

- まずは自分の予算と目的を明確にすることが重要

- レコードプレーヤー初心者は手軽なモデルから始めるのも良い

🎵 【次のステップ】スピーカーが無理なら、ヘッドホンで完結させよう

レコードプレーヤーとアンプを揃えたら、最後の「音の出口」が重要です。

もちろんスピーカーで爆音を鳴らすのが理想ですが、日本の住宅事情や、夜中にじっくりと音楽に没頭したい時、最高のパートナーとなるのが「高音質なヘッドホン」です。

スピーカーとは違い、ヘッドホンは「音の全てを、耳元で鳴らしきる」ことができます。

「シド・ヴィシャス(スティーブ・ジョーンズ?)の荒々しいベースライン」や「ジョニー・ロットンが息を吸う音」まで、パンクの初期衝動のディテールを妥協なく聴き込みたいなら、5万円クラスのヘッドホンは必須の投資です。

私が現役バンドマンの視点で本気で選んだ、ロック好きのための「5万円ヘッドホン」ガイドも、ぜひ併せてご覧ください。

コメント

コメント一覧 (4件)

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]