こんにちは。ジェネレーションB、運営者の「TAKU」です。

デッド・ボーイズというバンド名、パンク好きなら一度は耳にしたことがあるんじゃないでしょうか。

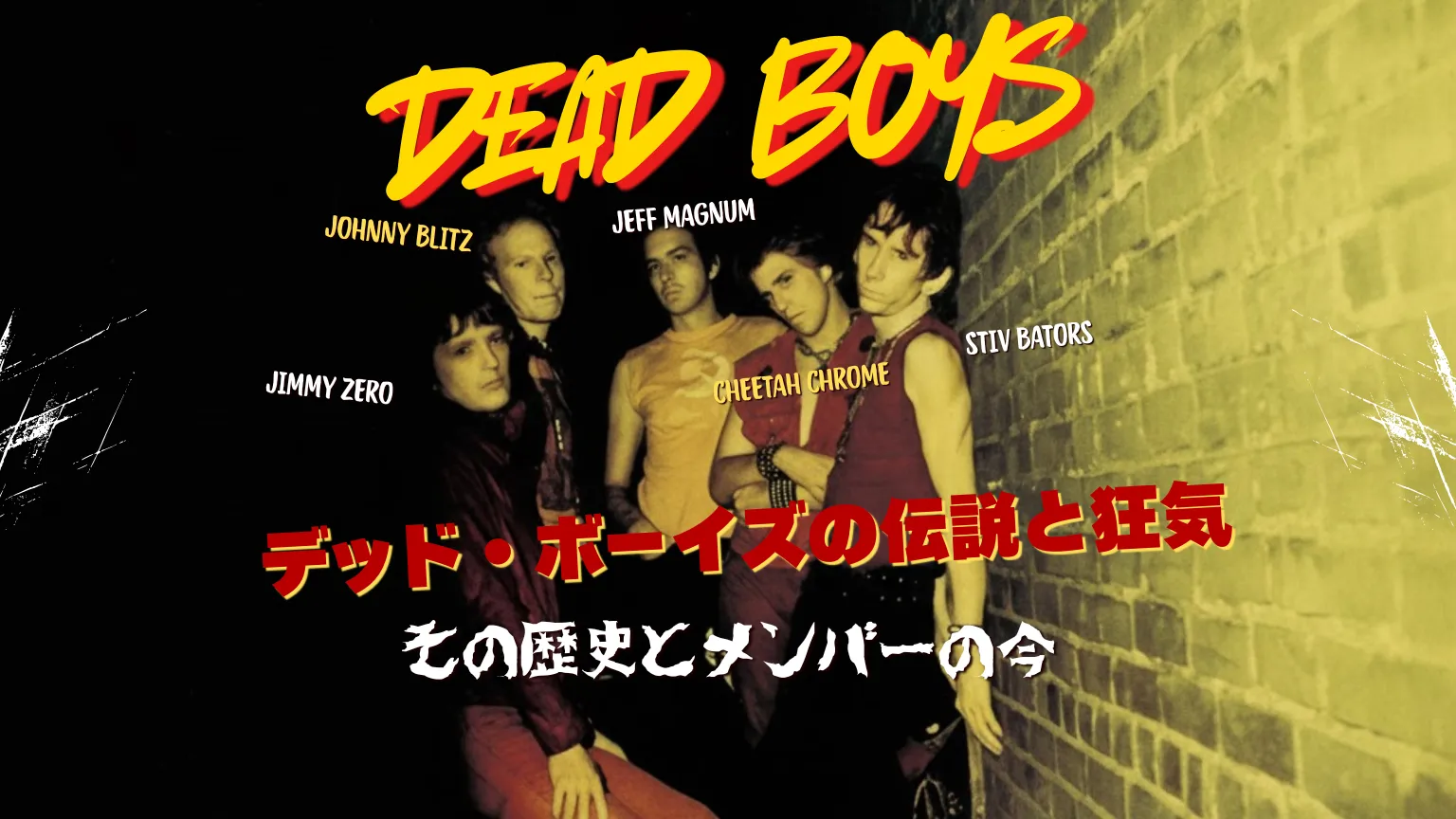

その過激なライブパフォーマンスや、あまりにも短い活動期間、そしてボーカルの衝撃的な死…。

伝説や逸話が多すぎて、どこから情報を追えばいいのか分からなくなりますよね。

特に、代表曲であるSonic Reducerの意味や、よく比較されるSex Pistolsとの関係、さらには各メンバーがバンド解散後にどんな人生を送ったのか、その後の消息が気になる方も多いかなと思います。

中には、クールなバンドTシャツを探していて、彼らの歴史に興味を持った方もいるかもしれませんね。

私自身、彼らの音楽に衝撃を受けた一人ですが、その背景を知れば知るほど、彼らの純粋なまでの破壊衝動と、時代に翻弄された悲劇に引き込まれてしまいます。

この記事では、そんなデッド・ボーイズというバンドの誕生から崩壊、そして現代に至るまでのすべてを、可能な限り詳細に、そして分かりやすくまとめてみました。

彼らの狂気に満ちた歴史を一緒に追いかけていきましょう。

この記事でわかること

- デッド・ボーイズの過激すぎる歴史と誕生秘話

- 代表曲「Sonic Reducer」に隠された本当の意味

- メンバー5人の衝撃的な「その後」と現在

- 今もなお語り継がれるデッド・ボーイズ伝説の理由

1. 狂乱の軌跡、デッド・ボーイズの歴史

さて、まずはデッド・ボーイズがどのようにして生まれ、パンクシーンにその名を刻んだのか、その歴史を紐解いていきたいと思います。

彼らの物語は、単なるバンドの成功譚ではありません。

そこには、70年代アメリカの閉塞感に対する純粋な衝動と、商業主義との激しい対立、そして自己破壊的な美学がありました。

クリーブランドの工業地帯の煙の中から現れた彼らが、いかにしてニューヨークパンクの象徴となったのか、その軌跡を追います。

1-1. デッド・ボーイズというバンドの誕生秘話

デッド・ボーイズの物語は、1970年代半ばのアメリカ、オハイオ州クリーブランドという、決して音楽の中心地とは言えない場所から始まります。

当時のクリーブランドの音楽シーンは、洗練されたメインストリームのロックが主流で、彼らが求めるような荒々しいサウンドは鳴りを潜めていました。

ロケット・フロム・ザ・トゥームズの灰の中から

そんな状況下で、後のデッド・ボーイズの母体となる伝説的なプロトパンクバンド、「ロケット・フロム・ザ・トゥームズ(RFTT)」が活動していました。

このバンドには、後にデッド・ボーイズの核となるギタリストのチーター・クロームとドラマーのジョニー・ブリッツ、そして、もう一つの重要バンド「ペル・ウブ」を結成するデヴィッド・トーマスらが在籍していました。

RFTTの内部では、アートロック的なアプローチを目指すメンバーと、ザ・ストゥージズのような、より原始的で暴力的なロックンロールを信奉するチーター・クロームらとの間には、常に音楽的な緊張関係があったそうです。

この埋めがたい溝が、結果的にRFTTを分裂へと導きます。

彼らは「Fuck art, let’s rock!(アートなんてクソくらえだ、ロックしようぜ!)」という有名なスローガンを掲げ、RFTTを脱退。

ボーカルにスティーヴ・ベイターズらを迎え、よりシンプルで、衝動的で、危険なバンド「フランケンシュタイン」を結成します。

これがデッド・ボーイズの直接の原型となるわけですね。

ちなみに、「Sonic Reducer」や「Down in Flames」といったデッド・ボーイズの代表曲の多くは、このRFTT時代にすでに原型が作られていました。

ニューヨークへの移住が転機に

そんな彼らに大きな転機が訪れます。

クリーブランドでのライブを観たラモーンズのジョーイ・ラモーンが、彼らの剥き出しのエネルギーと才能に衝撃を受け、「君たちは絶対にニューヨークに来るべきだ」と強く勧めたんです。

この一言が、彼らを地方のアンダーグラウンドな存在から、パンク史に名を刻む伝説へと押し上げる、まさに運命のきっかけとなりました。

1976年7月、ジョーイの助言を受け入れた彼らはニューヨークへ拠点を移し、RFTTの楽曲「Down in Flames」の一節からバンド名を「デッド・ボーイズ」と改名。

ここから、ニューヨークのパンクシーンを震撼させる彼らの快進撃が始まるのです。

1-2. CBGBを熱狂させた伝説のライブ

ニューヨークに移ったデッド・ボーイズは、瞬く間にパンクの聖地「CBGB」のヘッドライナーへと駆け上がります。

彼らのライブは、もはや音楽の演奏というカテゴリーには収まらない、まさに「事件」そのものでした。

ボーカルのスティーヴ・ベイターズは、彼が心酔していたイギー・ポップのパフォーマンスをさらに過激にしたようなステージングで観客を圧倒しました。

マイクスタンドやベルトで自分の首を吊るフリをしたり、割れたガラスで腹を切りつけたり、わいせつなジェスチャーを繰り返したりと、その狂気に満ちたパフォーマンスは、観る者に恐怖と興奮を同時に与えました。

彼らのライブは、常に予測不能な危険な空気に満ちていたんですね。

この破壊的な衝動はステージ上だけにとどまりませんでした。

ツアー中のホテルでは部屋を破壊し、各部屋のドアノブを釣り糸で結んで開かなくするなど、悪行の限りを尽くしたと言われています。

チーター・クロームの自伝には、ベイターズが常軌を逸した行動を繰り返していたエピソードが赤裸々に綴られており、彼らにとってニヒリズムや破壊衝動は単なるパフォーマンスではなく、生き方そのものだったことが伺えます。

デッド・ボーイズのライブ:混沌の目撃者たち

彼らのライブは、テレヴィジョンやパティ・スミスといった、より芸術志向の強かったCBGBの第一世代とは一線を画すものでした。

デッド・ボーイズは、よりハードで、暴力的で、ニヒリスティックな「第二波」の到来を告げ、ニューヨークのシーンに純粋なアナーキーを解き放ったのです。

1-3. Sonic Reducerに込められた意味

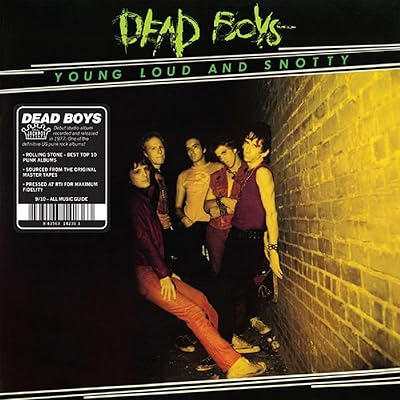

🎶デッド・ボーイズの伝説的1stアルバム🎶

デッド・ボーイズを語る上で、そしてパンクロックの歴史を語る上で絶対に外せないのが、彼らの代表曲であり、ジャンルを超えたアンセムとして今なお語り継がれる「Sonic Reducer」です。

この曲の持つエネルギーとメッセージは、発表から40年以上経った今でも全く色褪せません。

前述の通り、この曲のルーツはRFTT時代にあり、チーター・クロームとデヴィッド・トーマスによって作曲されました。デッド・ボーイズのバージョンでは、スティーヴ・ベイターズが歌詞を書き直し、より直接的で反抗的なメッセージが込められることになります。

「I don’t need anyone / Don’t need no mom and dad(誰もいらない/父さんも母さんもいらない)」という衝撃的な一節から始まるこの曲は、社会や家族といった既存の価値観からの完全な独立宣言です。

それは、社会から「敗者(loser)」の烙印を押された若者が、自らの内に秘めた力を見出し、世界に中指を突きつける姿を描いています。

ところで、この「Sonic Reducer」という不思議なタイトル、どういう意味か気になりませんか?これには長年、様々な解釈がなされてきました。

「Sonic Reducer」の意味に関する主な説

- メインストリーム音楽を軽蔑する人物を指す、バンド内で使われていたスラングだという説。

- 歌詞に出てくる「my electronic dream(俺の電子の夢)」というフレーズから、ギターそのものを指しているという解釈。

- 物理的なモノではなく、社会からどう見なされようと自分自身を信じ続けるという精神的な態度、つまり「自己肯定の装置」を意味するという説。

どの解釈も興味深いですが、個人的には最後の「自己肯定の装置」という解釈が一番しっくりくるかなと思います。

社会に馴染めなくても、自分だけの武器(音楽や生き方)があれば、誰にも負けない。

そんな孤独な若者の、力強い意志表示がこの曲には込められているように感じますね。

1-4. Sex Pistolsとの比較と与えた影響

デッド・ボーイズは、その過激なイメージとサウンドから、しばしば「ニューヨークのセックス・ピストルズ」と称されます。

確かに、社会への反抗心やニヒリスティックな態度は両者に共通する部分かもしれません。

ただ、音楽的に見ると、両者には明確な違いがあるように思います。

ピストルズが伝統的なロックンロールの構造をベースにしているのに対し、デッド・ボーイズはザ・ストゥージズなどから受け継いだ、もっとガレージ的で混沌とした、ドロドロとしたエネルギーを感じさせます。

実際、チーター・クローム自身はインタビューでピストルズからの影響を問われた際に、あまり快く思っていないような反応を示したこともあるそうで、彼らには自分たちのスタイルを確立していたという強いプライドがあったんでしょうね。

彼らが後世に与えた影響は計り知れません。

彼らの登場以降、アメリカのパンクはより攻撃的でスピーディーなハードコア・パンクへと進化していきます。

その土台を築いたバンドの一つがデッド・ボーイズであることは間違いないでしょう。

また、90年代に入ると、ガンズ・アンド・ローゼズが「Ain’t It Fun」を、パール・ジャムが「Sonic Reducer」をカバーしたことで、彼らの音楽はメインストリームのロックファンにも知られるようになり、新しい世代へと受け継がれていきました。

商業的な成功とは無縁でしたが、彼らの音楽は本物であるがゆえに、時代を超えて多くのアーティストに影響を与え続けているのです。

1-5. ファン必見の公式Tシャツを紹介

デッド・ボーイズの魅力は、その音楽や過激なパフォーマンスだけではありません。

彼らのアイコニックなバンドロゴや、1stアルバム『Young, Loud and Snotty』のジャケットアートワークは、今でも多くのファッションアイテムに影響を与え続けています。

特にバンドTシャツは、ファンならずとも手に入れたいアイテムの一つですよね。

最も有名なのは、やはりアルバムジャケットをプリントしたものや、シンプルにバンドロゴをあしらったデザインでしょうか。

これらのTシャツは、彼らの危険でダーティーなイメージを体現しており、着るだけで反骨精神を表現できるような力強さがあります。

ヴィンテージ市場では、当時のオリジナルTシャツが驚くような高値で取引されることもあり、彼らのカルト的な人気を物語っています。

最近では、再結成ツアーに合わせて新しいデザインのTシャツが公式に販売されることもありますが、人気のデザインはすぐに売り切れてしまうことも多いようです。

公式サイトや専門のロックTシャツショップをこまめにチェックするのが、お気に入りの一枚を手に入れる近道かもしれませんね。

2. デッド・ボーイズのメンバーとその後

🎶NYのピストルズの裏名盤との評価は伊達じゃない!佳曲多しの2nd🎶

わずか数年というあまりにも短い期間で、パンクシーンを稲妻のように駆け抜けたデッド・ボーイズ。

その強烈な光と闇を創り上げたのは、言うまでもなく個性豊かすぎる5人のメンバーです。

バンド解散後、彼らはそれぞれ全く異なる道を歩むことになります。

ここでは、各メンバーの波乱に満ちた「その後」の人生を、一人ひとり詳しく追ってみましょう。

🎶スティーブのボーカルが別録りだなんて信じられない。契約消化のライブとは思えないほどの好盤!🎶

1-1. カリスマ、スティーヴ・ベイターズの死亡

フロントマンのスティーヴ・ベイターズは、デッド・ボーイズの狂気とカリスマ性を一身に背負った、まさにバンドの象徴でした。彼の存在なくして、デッド・ボーイズの伝説はあり得なかったでしょう。

パンクからの脱却と新たな挑戦

バンド解散後、彼はデッド・ボーイズの過激なイメージから脱却しようと、音楽的に新たな挑戦を始めます。

1980年にリリースしたソロアルバム『Disconnected』では、パンクの攻撃性とは対照的な、メロディックなパワーポップサウンドを追求しました。

その後、元シャム69のメンバーらと「ザ・ワンダラーズ」を結成。

さらに、元ダムドのブライアン・ジェイムスらと共にゴシックロックのスーパーグループ「ローズ・オブ・ザ・ニュー・チャーチ」を結成し、商業的な成功を収めます。

これは彼の音楽的多才さを示すものでした。

悲劇的な最期

音楽活動と並行して、カルト映画監督ジョン・ウォーターズの作品に出演するなど、俳優としても活動の幅を広げていたベイターズですが、彼の人生はあまりにも早く、そして突然に終わりを迎えます。

1990年、移住先のフランス・パリで交通事故に遭い、その夜、頭部外傷が原因で睡眠中に亡くなりました。

まだ40歳という若さでした。

衝撃的な死後の逸話

彼の死後、当時のガールフレンドが、彼の遺灰の一部を吸引したという、彼の破天荒な人生を象徴するような奇怪な逸話が残されています。

真偽のほどは定かではありませんが、こうした話が生まれること自体が、彼がいかに強烈なカリスマ性を持っていたかを物語っているのかもしれません。

1-2. チーター・クロームのその後の活動

リードギタリストのチーター・クロームは、デッド・ボーイズの鋭く攻撃的なサウンドを創り上げた張本人です。

バンド解散後も彼は精力的に音楽活動を続け、デッド・ボーイズの遺産の「守護者」とも言える存在となります。

解散後はニューヨークで自身のバンド「チーター・クローム・アンド・ザ・カジュアルティーズ」を結成したほか、ロニー・スペクターやニコといった大物アーティストとの共演も果たしています。

また、母体であるRFTTの再結成に参加したほか、近年のデッド・ボーイズの再結成ツアーでも中心的な役割を担い、バンドの魂を現代に伝え続けています。

2010年には自伝『A Dead Boy’s Tale from the Front Lines of Punk Rock』を出版。

この本は、バンドの内情や当時のニューヨークパンクシーンのリアルな空気感を知る上で、非常に貴重な資料となっています。

1-3. ジョニー・ブリッツのその後の人生

パワフルなドラミングでバンドの猛烈なテンポを支えたジョニー・ブリッツ。

彼のキャリアは、ある一つの悲劇的な事件によって、大きくその運命を変えられます。

パフォーマンスと現実の境界線

1978年4月、彼はマンハッタンの路上で喧嘩に巻き込まれ、胸部を複数回(報道によっては5回から17回と異なります)刺されて重傷を負うという事件に見舞われます。

この事件は、彼らがステージ上で体現していた暴力的な世界観が、命を脅かす現実となり得ることをバンドに痛感させました。

事件後、彼の莫大な医療費を賄うため、CBGBで4日間にわたる伝説的なベネフィット・コンサートが開催されました。

このイベントにはラモーンズやブロンディなど30以上のバンドが出演し、ニューヨークのパンクシーンが一つになった瞬間でした。

ハイライトは、俳優のジョン・ベルーシがドラムを叩いて「Sonic Reducer」を演奏した場面で、今でも伝説として語り継がれています。

そんな壮絶な経験を乗り越え、彼は2017年の40周年記念再結成ツアーに参加。

再びデッド・ボーイズのドラムキットの前に座り、力強いビートを刻む姿は、多くのオールドファンに感動を与えました。

1-4. ジミー・ゼロのその後のキャリア

リズムギターでバンドの分厚いサウンドを支えたジミー・ゼロ。

デッド・ボーイズ解散後、彼は「Club Wow」というバンドを結成して活動していました。

公の場に姿を現すことは少ないですが、2004年と2005年に行われた再結成ライブには参加しており、バンドの歴史の重要な節目には、その姿を見せてくれています。

1-5. ジェフ・マグナムのその後の消息

ベースのジェフ・マグナムは、ジョニー・ブリッツと共にバンドの強力なリズムセクションを担った、サウンドの屋台骨とも言える重要なメンバーです。

彼も2004年と2005年の再結成ライブには参加しており、バンドへの愛情を持ち続けていることが伺えます。

派手な活動はしていなくても、デッド・ボーイズの黄金期を支えた彼の重低音が、バンドのサウンドに不可欠だったことは間違いありません。

1-6. 伝説は続く、デッド・ボーイズの現在

スティーヴ・ベイターズという絶対的なフロントマンを失った後も、デッド・ボーイズの伝説は終わりませんでした。

2017年には、デビューアルバム『Young, Loud and Snotty』の40周年を記念して、チーター・クロームとジョニー・ブリッツが中心となり、新しいメンバーを迎えて大規模な再結成ツアーを敢行。往年のファンを熱狂させました。

しかし、その物語は現代ならではの形で、新たな、そして皮肉な展開を見せます。

2024年、バンドが新しいアルバムでAI(人工知能)技術を使って、亡きスティーヴ・ベイターズの声を合成・再現しようとしているという計画が浮上したのです。

これに「故人への冒涜だ」と強く反発したボーカルのジェイク・ハウトが、SNSで内情を暴露し、公に脱退を表明。

大きな論争を巻き起こしました。

真正性を巡る闘い

かつて、商業的なサウンドを押し付けるレコード会社に反発し、自分たちの「本物」の音を貫こうとしたデッド・ボーイズ。

その歴史を考えると、テクノロジーでボーカルの声を複製するという、究極の「偽物」を巡るこの騒動は、非常に皮肉なものに感じられますね。

しかし、こうした論争が巻き起こること自体が、デッド・ボーイズというバンドが今なお多くの人々にとって、単なる過去のバンドではなく、「特別」な存在であり続けている証拠なのかもしれません。

💿 アナログ盤で味わう“生のデッド・ボーイズ”

コメント