※この記事はアフィリエイトリンクを含みます。

1968年から1972年。ロックンロールの歴史を振り返ったとき、これほどまでに創造性が濃密に凝縮され、後世に決定的な影響を及ぼした期間が他にあっただろうか。

ザ・ローリング・ストーンズがこの激動の4年間に世に送り出した『ベガーズ・バンケット』、『レット・イット・ブリード』、『スティッキー・フィンガーズ』、そして『メイン・ストリートのならず者』。

この4枚のアルバムは、単に「名盤」という言葉で片付けられる存在ではない。

それは、ロックという表現形態そのものの可能性を拡張し、神がかった輝きと共に時代を刻んだ、まさに奇跡の4部作なのである。

サイケデリック・ムーブメントのカラフルな幻想から醒め、バンドは自らの音楽的遺伝子の核であるブルース、カントリー、R&Bといったアメリカン・ルーツ・ミュージックの泥臭さへと意識的に回帰した。

彼らは、ベトナム戦争の泥沼化、公民権運動の激化、そしてカウンターカルチャーの理想と現実の乖離といった時代の混沌と、ドラッグや人間関係に揺れる自らの内なる闇を燃料としながら、ロックンロールの新たな地平を猛然と切り開いていった。

この奇跡の4部作を時系列で辿る旅は、バンド自身の劇的な変遷、60年代末から70年代初頭の特異な空気、そしてアメリカン・ミュージックの豊潤な深淵へと我々をいざなってくれるだろう。

この記事でわかること

✔︎ なぜ1968年~1972年がローリング・ストーンズにとって「奇跡の4年間」と呼ばれるのか

✔︎ 歴史的名盤『ベガーズ・バンケット』から『メイン・ストリートのならず者』までの4作品それぞれの魅力と制作背景

✔︎ ギタリスト交代(ブライアン・ジョーンズからミック・テイラーへ)がバンドのサウンドに与えた決定的な影響

✔︎ 60年代末から70年代初頭の激動の時代が、彼らの音楽にどのように反映されたのか

— The Rolling Stones (@RollingStones) September 22, 2025

1. 始まりの宴:『ベガーズ・バンケット』(1968) – ルーツへの回帰

前作『サタニック・マジェスティーズ』(1967)で、ストーンズはビートルズの『サージェント・ペパーズ』への直接的な回答として、サイケデリック・ロックの極彩色の世界を深く探求した。

しかし、その実験的な試みは、バンドの本質的な魅力とは少しずれた場所に彼らを導いてしまった。

その反動と自覚からか、彼らが次なる一歩として選んだのは、驚くほどに飾り気がなく、それでいて大地の力強さに満ちたサウンドへの大胆な回帰だった。

プロデューサーにジミー・ミラーを迎えた本作は、アコースティック・ギターを基調とした骨太のブルースとカントリーを軸に据え、彼らが何者であるかを音楽シーンに改めて叩きつける、裸のロックンロールによる高らかな宣戦布告となった。

アルバムの幕開けを飾る「悪魔を憐れむ歌 (Sympathy for the Devil)」は、その筆頭だ。

ミック・ジャガーが歴史上の悲劇や動乱を悪魔の視点から冷徹に語るという画期的な歌詞と、サンバにインスパイアされたパーカッシブで不穏なリズムが絡み合い、聴く者を抗いがたい陶酔へと引きずり込む。

一方で、アコースティックギターの強烈なストロークとサイレンのようなギターサウンドが時代の不穏な空気を掻き立てる「ストリート・ファイティング・マン (Street Fighting Man)」は、世界中で巻き起こっていた学生運動や政治的抗議への共振を見事にサウンドへと昇華させている。

このアルバムは、バンドの創設者でありながら、ドラッグ問題やメンバーとの音楽性の乖離により、その求心力を急速に失いつつあったブライアン・ジョーンズが実質的に最後に関わったアルバムとしても知られている。

彼の不在は、キース・リチャーズがギターサウンドの主導権を完全に握るきっかけとなり、バンドのサウンドをよりストレートで強靭なものへと変化させた。

この作品は、ストーンズの一つの時代の終わりと、これから始まる新たな黄金期の幕開けを告げる、重要無比な記念碑的作品なのである。

アルバムカバーの逸話

当初、バンドは公衆トイレの落書きだらけの壁を撮影した写真をジャケットにすることを望んだが、レコード会社に「低俗である」として拒否された。最終的には、パーティーへの招待状を模したシンプルなデザインでリリースされたが、このエピソードは、体制への反骨精神を常に持ち続けるバンドの姿勢を象徴している。

| リリース日 | 1968年12月6日 (英国) |

|---|---|

| プロデューサー | ジミー・ミラー |

| 主な収録曲 | 悪魔を憐れむ歌、ストレイ・キャット・ブルース、ストリート・ファイティング・マン、地の塩 |

| 特記事項 | ブライアン・ジョーンズが実質的に最後に関わったアルバム。アコースティック・サウンドへの回帰。 |

2. 混沌の極み:『レット・イット・ブリード』(1969) – 時代の終わりと新たな血

1969年。バンドは、その歴史上最も激しい嵐の只中にいた。

創設メンバーであるブライアン・ジョーンズの解雇と、その直後の悲劇的な死。

そして、後任として当時弱冠20歳の名手、ミック・テイラーの電撃加入。

この激動の渦中に産み落とされた本作は、前作『ベガーズ・バンケット』で示したルーツ志向をさらに深く、暗く、重厚に推し進めたサウンドスケープを描き出している。

それは、ひとつの時代の終わりを告げる葬送曲であり、新たな血を得て再生するバンドの咆哮でもあった。

アルバム冒頭を飾る「ギミー・シェルター (Gimme Shelter)」は、そのすべてを象徴している。

不気味に震えるギターのイントロ、ゲストシンガーのメリー・クレイトンによる魂を絞り出すような「Rape, murder! It’s just a shot away(レイプ、殺人!すぐそこにある)」という絶唱、そして終末的なコーラス。

この曲は、泥沼化するベトナム戦争や、フラワー・ムーブメントの理想が崩壊する瞬間を記録したオルタモントの悲劇といった、60年代カウンターカルチャーが暴力的に終わりを告げる時代の絶望的な空気を完璧にフィルムに焼き付けている。

アルバム全体を通して、ブルースの巨人ロバート・ジョンソンのカバー「むなしき愛 (Love in Vain)」でのミック・テイラーによる流麗なスライドギター、カントリーに根差した「カントリー・ホンク (Country Honk)」など、アメリカ南部の音楽への深い敬愛が血肉化されている。

キース・リチャーズの無骨で切れ味鋭いリフと、ミック・テイラーのメロディアスで技巧的なギタープレイは、時に反発し、時に寄り添いながら、バンドに新たな化学反応をもたらした。

アルバムの最後を飾る「無情の世界 (You Can’t Always Get What You Want)」で導入されたロンドン・バッハ合唱団による荘厳なクワイアは、まるでひとつの時代の終わりを告げる壮大なレクイエムのように響き渡り、聴き終えた後に深い余韻を残す。

| リリース日 | 1969年12月5日 (英国) |

|---|---|

| プロデューサー | ジミー・ミラー |

| 主な収録曲 | ギミー・シェルター、むなしき愛、ミッドナイト・ランブラー、無情の世界 |

| 特記事項 | ミック・テイラーが加入後、本格的にレコーディングに参加した初のアルバム。 |

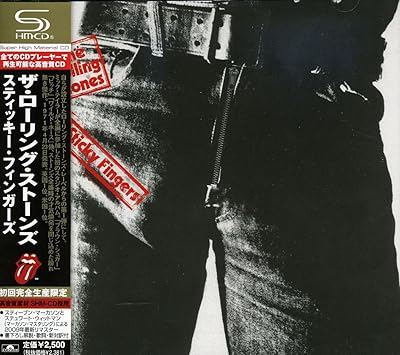

3. 完成された美学:『スティッキー・フィンガーズ』(1971) – 退廃と官能のロックンロール

デッカ・レコードとの契約を満了したストーンズは、自らの創造性を完全にコントロール下に置くため、自身のレーベル「ローリング・ストーンズ・レコード」を設立。

その第1弾としてリリースされたのが本作『スティッキー・フィンガーズ』である。

ポップアートの旗手アンディ・ウォーホルが手掛けた、本物のジッパーが取り付けられたジャケットは、それ自体がセンセーショナルな事件であり、音楽史に燦然と輝くアートワークとなった。

このアルバムは、バンドがサウンド面、商業面、そして文化的アイコンとしても絶対的な頂点に達したことを高らかに宣言する、問答無用の傑作だ。

このアルバムで、ギタリストのミック・テイラーは完全にバンドの一員としてその才能を爆発させる。

彼のブルージーかつ流麗なリードギターは、キース・リチャーズの卓越したリズムギターと完璧に絡み合い、バンドのアンサンブルはかつてないほどの洗練とダイナミズム、そして官能的なグルーヴを獲得した。

痛烈な社会風刺(奴隷制、異人種間のセックス)を孕んだ歌詞と、ロック史に残る強力なリフが一体となった「ブラウン・シュガー (Brown Sugar)」。

グラム・パーソンズとの交流から生まれた、胸を締め付けるようなカントリー・バラードの金字塔「ワイルド・ホーセズ (Wild Horses)」。

後半のジャム・セッションが圧巻の、ジャジーで即興的な展開が光る「キャント・ユー・ヒア・ミー・ノッキング (Can’t You Hear Me Knocking)」。

収録された楽曲のクオリティは、まさに驚異的としか言いようがない。

ドラッグ、セックス、そしてロックンロール。

本作で確立された退廃的で危険な美学は、70年代という新しい時代の幕開けを象徴するサウンドトラックとして、絶大な影響力を持つことになった。

このアルバムの成功は商業的にも凄まじく、全米チャートで1位を獲得。

アメリカレコード協会(RIAA)によると、現在までにトリプル・プラチナ(300万枚以上)のセールスを記録していることからも、その支持の厚さがうかがえる。(出典: RIAA Gold & Platinum Database)

| リリース日 | 1971年4月23日 (英国) |

|---|---|

| プロデューサー | ジミー・ミラー |

| 主な収録曲 | ブラウン・シュガー、スウェイ、ワイルド・ホーセズ、ビッチ、ムーンライト・マイル |

| 特記事項 | 自社レーベルからの初リリース作品。アンディ・ウォーホール作のジャケットも象徴的。 |

4. 伝説の到達点:『メイン・ストリートのならず者』(1972) – 泥と埃の中から生まれた傑作

英国の重税から逃れるため、バンドは南フランスへの「亡命」を余儀なくされる。

そして、キース・リチャーズが借りた別荘「ヴィラ・ネルコート」の湿気と埃にまみれた地下室で、このアルバムの大部分は録音された。

その制作過程を伝える逸話からして、このアルバムが尋常でない環境から生まれたことは想像に難くない。

メンバーのドラッグ問題は深刻化し、昼夜を問わず様々な人々が出入りする混沌とした状況。

劣悪な電源事情。

そんなすべてが、このアルバムに唯一無二のサウンドをもたらすことになった。

2枚組、全18曲という圧倒的なボリュームの中に詰め込まれているのは、ブルース、カントリー、ゴスペル、ソウル、R&Bといったアメリカン・ルーツ・ミュージックが渾然一体となった、混沌の坩堝(るつぼ)そのものだ。

リリース当初、そのあまりに雑多でまとまりがなく、音が濁って聴こえるプロダクションは、多くの批評家から賛否両論を巻き起こした。

「ゴシップ誌を読んでいるようだ」と揶揄されたことさえある。

しかし、時が経つにつれて、このアルバムの真価は驚異的な再評価を受けていくことになる。

地下室の劣悪な録音環境が生み出した独特の濁りとよどんだグルーヴ、そして意図的に施された計算され尽くした「ラフさ」。

それこそが、ロックンロールが本来持っていたはずの猥雑さ、危険な香り、そして生々しい生命力そのものであると、人々は気づき始めたのだ。

ゴスペルに影響された高揚感あふれる「ダイスをころがせ (Tumbling Dice)」、キース自身がリードボーカルをとるご機嫌なロックンロール「ハッピー (Happy)」、そして亡きブライアン・ジョーンズに捧げられたとも言われる感動的な「シャイン・ア・ライト (Shine a Light)」。

これらの名曲群は、もはや単なる楽曲の集合体ではなく、アメリカという広大で複雑な音楽文化そのものを体現しているかのような深みと奥行きを持っている。

再評価の象徴

当初は評価が割れたものの、現在では多くの音楽メディアやミュージシャンから「史上最高のロック・アルバムの一つ」として絶賛されている。時代の空気を超えて、その本質的な価値が認められた典型例と言えるだろう。

| リリース日 | 1972年5月12日 (米国) |

|---|---|

| プロデューサー | ジミー・ミラー |

| 主な収録曲 | ダイスをころがせ、リップ・ディス・ジョイント、スウィート・ヴァージニア、ハッピー、オール・ダウン・ザ・ライン |

| 特記事項 | バンド初の2枚組スタジオ・アルバム。南フランスでの亡命中に録音された。 |

5. 結論:なぜこの4枚は「奇跡」なのか

『ベガーズ・バンケット』でサイケの幻想を振り払い、ブルースという揺るぎない原点に立ち返ったストーンズは、『レット・イット・ブリード』で時代の闇と自らの変化に正面から対峙し、『スティッキー・フィンガーズ』でロックンロールの持つ退廃的な美学を完璧な形で完成させた。

そして最終的に、『メイン・ストリートのならず者』で、彼らが吸収してきたすべての音楽的探求を、混沌としたまま一つの巨大な傑作へと昇華させたのだ。

この4枚のアルバム群は、単なる一直線の進化の物語として語ることはできない。

むしろ、螺旋を描くように互いに響き合い、影響を与え合いながら、ロックンロールというアートフォームが内包する可能性を極限まで押し広げた、壮大なドキュメントなのである。

マルチプレイヤーであったブライアン・ジョーンズから、ブルースに根差した天才ギタリスト、ミック・テイラーへとギタリストが交代したことも、バンド内に劇的な化学変化を誘発し、この奇跡的な創造性を加速させた決定的な要因であったことは間違いない。

60年代末から70年代初頭という、文化も社会も大きく揺れ動いた激動の時代を背景に、ザ・ローリング・ストーンズが生み出したこの4部作は、半世紀以上の時を経た今なお、その輝きを一切失うことなく、聴く者に生々しい興奮と深い感動を与え続ける。

これからストーンズを聴こうと考えている方は、ぜひこの4枚を順番に聴いてみてほしい。

そこには、ロックンロールの神髄が、そして彼らが「世界最高のロックンロール・バンド」と称される所以が、間違いなく刻み込まれているのだから。

詳細は、バンドの歴史を網羅するオフィシャルサイトでも確認できる。

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] […]

[…] […]