※この記事はアフィリエイトリンクを含みます。

マキタの充電式草刈機を快適に使っていたのに、急に止まってしまい困っていませんか。

バッテリーは満タンのはずなのに、なぜかすぐ止まる、そんな経験があると作業が全く進まずストレスを感じてしまいます。

この問題の原因は、単純な故障から製品に備わっている保護機能の作動まで様々です。

例えば、ビックリマークの警告ランプが点灯したり、過負荷で芝刈り機のようにモーター焼けを起こしたりすることもあります。

また、そもそも充電式の草刈機の寿命はどれくらいですか?という疑問や、実際の連続使用時間はどの程度なのか、気になっている方も多いでしょう。

この記事では、マキタの充電式草刈機がすぐ止まる原因を徹底的に解説します。

ギア部分へのグリスアップといったメンテナンスの必要性から、故障してしまった場合の修理費用、さらにはパワフルな40Vモデルへの買い替えという選択肢まで、あらゆる角度からあなたの疑問に答えます。

この記事を読めば、もう突然の停止に悩まされることはありません。

✔︎ この記事からわかること

✔︎ 草刈機がすぐ止まる原因が故障か保護機能か見分ける方法

✔︎ バッテリーやモーターが原因のトラブルと具体的な対処法

✔︎ 故障した場合の修理費用と買い替えを判断する基準

✔︎ 草刈機を長持ちさせるための正しいメンテナンスと保管のコツ

1.マキタの充電式草刈機がすぐ止まる主な原因

✔︎ 故障ではない?突然停止の原因となる3つの保護機能

✔︎ 警告ランプ(ビックリマーク)が示すサイン

✔︎ バッテリーで変わる草刈機の連続使用時間は?

✔︎ 過負荷が招く草刈機 モーター焼けのリスク

✔︎ 寿命を延ばすためのグリスアップは必要か

✔︎ そもそも充電式の草刈機の寿命はどれくらいですか?

1-1.故障ではない?突然停止の原因となる3つの保護機能

マキタの充電式草刈機が作業中に突然停止した場合、必ずしも故障とは限りません。

多くの場合、製品やバッテリーを保護するための機能が作動している可能性が高いです。

これらの保護機能は、機械への過度な負担を防ぎ、安全な長期使用を可能にします。

主な保護機能は以下の3つです。

このように、突然の停止は製品が自らを守るためのサインであることが多いので、すぐに故障と判断する前に、これらの保護機能が作動していないかを確認することが大切です。

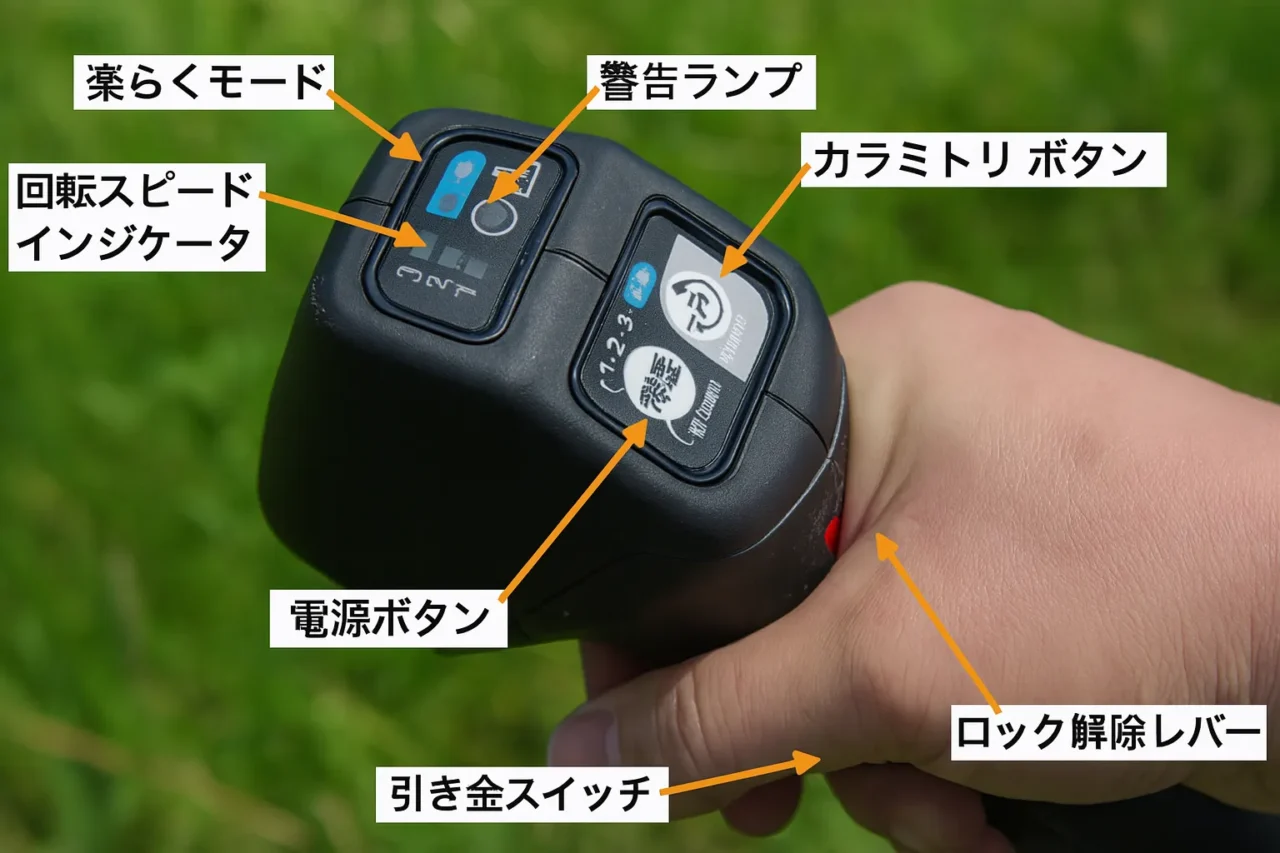

1-2.警告ランプ(ビックリマーク)が示すサイン

マキタの充電式草刈機には、本体の状態を知らせる警告ランプが搭載されているモデルがあります。

ビックリマーク(!)の絵柄などで示されるこのランプが点灯・点滅した際は、機械が何らかの異常を検知したサインです。

これらの警告ランプの意味を理解しておけば、突然停止した際にも慌てず、適切な一次対応をとることができます。

取扱説明書にも詳細な記載がありますので、ご自身のモデルの表示内容を確認しておくことをお勧めします。

1-3.バッテリーで変わる草刈機の連続使用時間は?

充電式草刈機の連続使用時間は、使用するバッテリーの性能と作業内容によって大きく変動します。

そのため、「1回の充電で必ず何時間使える」と一概に言うことはできません。

連続使用時間を左右する最も大きな要因は、バッテリーの「電圧(V)」と「容量(Ah)」です。

電圧が高いほどパワーが強くなり、容量が大きいほど長時間使用できる傾向にあります。

例えば、マキタのラインナップでは14.4V、18V、そして2つの18Vバッテリーを直列で使う36V、さらにパワフルな40Vmaxシリーズなどがあります。

具体的な一例として、18V/6.0Ahのバッテリー(BL1860B)をMUR190UDRGに装着した場合、無負荷時の運転時間は低速モードで約4時間、高速モードでは約1時間20分というデータがあります。

しかし、これはあくまで刃に負荷がかかっていない状態での時間です。

実際に草を刈る際は、草の密度や硬さによって負荷が変わるため、運転時間はこれよりも短くなるのが一般的です。

特に、密集した硬い草を高速モードで刈り続けるような高負荷の作業では、バッテリーの消費は著しく早まります。

逆に、まばらな柔らかい草を低速で刈るような場合は、比較的長く作業を続けられます。

したがって、ご自身の作業時間や内容に合わせてバッテリーを選ぶことが快適な作業の鍵となります。

長時間作業を行いたい場合は、予備のバッテリーを複数用意するか、より大容量のバッテリーを選択すると良いでしょう。

1-4.過負荷が招く草刈機 モーター焼けのリスク

充電式の草刈機で最も避けたい故障の一つが「モーターの焼き付き」です。

これは、モーターに能力以上の負荷がかかり続けることで異常に発熱し、内部のコイルが焼損してしまう現象を指します。

一度焼き付いてしまうとモーター交換が必要となり、高額な修理費用がかかるケースがほとんどです。

モーターに過大な負荷がかかる主な原因

モーターに過大な負荷がかかる主な原因は、無理な作業の継続です。

例えば、非常に密集して生えている硬い草を一度に刈ろうとしたり、規定以上の太さの小枝などを切断しようとしたりする行為が挙げられます。

また、切れ味の落ちた刃を使い続けることも、余計な抵抗を生み出し、モーターへの負担を増大させる原因となります。

特に注意が必要なのが、ナイロンコードカッターの使用です。

ナイロンコードはチップソー(金属刃)に比べて回転させるための抵抗が大きく、モーターに高い負荷がかかりやすい傾向があります。

手軽で便利な反面、長時間連続で使用したり、硬い雑草を相手にしたりすると、モーター焼き付きのリスクを高める要因になり得ます。

モーター焼けのサインと対処法

モーターが焼き付く前兆として、使用中に普段とは違う異音が発生したり、プラスチックが焼けるような異臭がしたり、本体が異常に熱くなったりすることがあります。

このようなサインに気づいたら、直ちに使用を中止し、機械を休ませることが大切です。

製品には過負荷保護機能が搭載されていますが、それに頼り切るのではなく、機械を労わりながら作業することが、結果的に製品を長持ちさせることに繋がります。

1-5.寿命を延ばすためのグリスアップは必要か

充電式草刈機の先端部分、刃が回転する機構の内部には、モーターの回転を刃に伝えるためのギアが組み込まれています。

このギア部分の潤滑状態は、製品の寿命に影響を与える可能性がある重要な要素です。

ユーザーの口コミの中には、比較的短い使用時間でギアが摩耗し、故障に至ったという事例が複数報告されています。

これは、ギア同士が金属疲労や潤滑不足によってすり減ってしまい、うまく動力が伝わらなくなった状態です。

このような故障が起きると、モーターは回っていても刃が回転しない、あるいは回転が非常に弱々しいといった症状が現れます。

基本的に、マキタの充電式草刈機の取扱説明書では、ユーザー自身が分解してギア部分にグリスアップ(グリスの補充)を行うことは推奨されていません。

先端のギアケースは密閉されており、通常の使用でグリスが極端に減少することは想定されていないためです。

しかし、長期間にわたる使用や、特に負荷の高い作業を頻繁に行う場合は、内部のグリスが劣化したり、わずかに漏れ出したりすることで潤滑性能が低下することも考えられます。

もし、異音の発生や回転部分の動作に違和感を感じるようになった場合は、自分で分解しようとせず、購入した販売店やマキタの営業所に点検を依頼するのが最も安全で確実な方法です。

プロによる適切なメンテナンスを受けることが、結果的に製品の寿命を延ばすことに繋がります。

1-6.そもそも充電式の草刈機の寿命はどれくらいですか?

充電式草刈機の寿命を一言で「何年」と断定することは非常に困難です。

なぜなら、寿命は使用者の使い方、作業環境、保管状況、そしてメンテナンスの頻度によって大きく左右されるからです。

製品の寿命を構成する要素は、主に「本体(モーターや制御基板)」と「バッテリー」の2つに分けられます。

まずバッテリーの寿命ですが、これは充放電のサイクル回数によってある程度の目安があります。

一般的にリチウムイオンバッテリーは、500回程度の充放電を繰り返すと初期の性能を維持できなくなると言われています。

毎日充電してハードに使うプロの造園業者と、年に数回、自宅の庭の手入れに使うライトユーザーとでは、バッテリーの寿命が数年単位で変わってくるのは当然と言えます。

次に本体の寿命です。

8年間問題なく使用できたという事例がある一方で、15ヶ月(約1年3ヶ月)でギアが摩耗して故障したという報告もあり、非常に幅があることがわかります。

モーターやコントローラー、ギアといった部品は、使用頻度や作業時の負荷に比例して消耗していきます。

負荷の高い作業を長時間続ければ、それだけ各部品の劣化は早まります。

以上のことから、充電式草刈機の寿命は、一概に期間で決まるものではなく、「どれだけ製品に負担をかけたか」という総負荷量に依存すると考えられます。

定期的な清掃や適切な保管を心がけ、無理な使い方を避けることが、結果として製品を長く使い続けるための最も有効な方法です。

2.マキタの充電式草刈機がすぐ止まる時の対処法

✔︎ まずは自分でできるトラブルシューティング

✔︎ モーター故障?気になる修理費用は?

✔︎ 修理よりお得?パワフルな40vモデルへの買い替え

✔︎ 買い替え前に確認したいハンドルの種類と特徴

✔︎ 長期保管する際のメンテナンス方法

✔︎ 総まとめ:マキタの充電式草刈機がすぐ止まる原因

2-1.まずは自分でできるトラブルシューティング

マキタの充電式草刈機が動かなくなったり、途中で止まったりした際に、すぐに修理に出す必要はありません。

いくつかの簡単な確認作業で問題が解決することがあります。

専門家に依頼する前に、まずは以下のトラブルシューティングを試してみてください。

1. スイッチの再操作とバッテリーの確認

最も基本的な確認事項です。

まずは一度スイッチを切り、再度入れ直してみてください。

何らかのエラーで一時的に停止している場合、これだけで復旧することがあります。

それでも動かない場合は、バッテリーを確認します。

バッテリーを一度本体から取り外し、再度しっかりと差し込んでみましょう。

接触不良が原因である可能性も考えられます。

2. バッテリーの充電と交換

次に、バッテリー残量が不足していないかを確認します。

充電が不十分な場合は、過放電保護機能が作動して停止します。

バッテリーをフル充電してから再度試してみてください。

また、予備のバッテリーをお持ちであれば、別のバッテリーに交換してみるのも有効な切り分け方法です。

交換したバッテリーで正常に作動する場合、元のバッテリー自体の寿命や故障が考えられます。

3. 本体とバッテリーの冷却

特に夏場の作業では、本体やバッテリーが高温になり、発熱保護機能で停止することがよくあります。

本体やバッテリーが熱を帯びていると感じたら、作業を中断し、日陰の涼しい場所で十分に冷ましてください。

冷却ファン付きの充電器をお使いの場合、充電時にファンが回らない場合は充電器の異常も考えられます。

4. 刃周辺の清掃

刃の回転部分に草やツルがびっしりと絡まっていると、過負荷保護機能が作動して停止します。

必ずバッテリーを本体から外した安全な状態で、刃の周辺や安全カバーの内部に詰まった草などをきれいに取り除いてください。

これらの4つの手順を試しても症状が改善しない場合は、内部部品の損傷や故障の可能性が高いため、販売店やマキタの営業所に相談することをお勧めします。

2-2.モーター故障?気になる修理費用は?

自分でできるトラブルシューティングを試しても草刈機が動かない場合、モーターやコントローラー(制御基板)、ギアといった内部部品の故障が疑われます。

こうなると専門家による修理が必要になりますが、気になるのはその費用です。

修理費用は、故障している箇所や交換する部品によって大きく異なります。

例えば、スイッチや配線のような比較的小さな部品の交換であれば数千円程度で済むこともありますが、最も高額になりやすいのがモーターやコントローラーの交換です。

モーターを交換する場合、修理費用は3万円以上にもなるケースがあるとされています。

このように修理費用が高額になる可能性があるため、修理を依頼する際は、必ず先に見積もりを取ることが大切です。

マキタの営業所では、修理の見積もりを無料で作成してくれます。

見積もり金額を確認し、修理を進めるか、あるいは新品の購入を検討するかを判断しましょう。

ただし、修理には一つ注意点があります。

それは、修理にはある程度の日数が必要になるという点です。

部品の在庫状況や修理工場の混雑具合によっては、数週間単位で時間がかかることもあります。

草刈りが必要なシーズンに長期間手元から無くなってしまうと、作業計画に支障をきたすかもしれません。

そのため、修理費用だけでなく、修理にかかる時間も考慮に入れた上で、最善の選択をすることが求められます。

2-3.修理よりお得?パワフルな40Vモデルへの買い替え

高額な修理費用がかかる場合や、修理に長い時間が必要な場合は、思い切って新しい草刈機に買い替えるという選択も非常に合理的です。

特に、数年前に購入したモデルが故障したのであれば、最新モデルに買い替えることで、作業効率や快適性が格段に向上する可能性があります。

買い替えを検討する際に特におすすめしたいのが、マキタの「40Vmaxシリーズ」です。

このシリーズは、従来の18Vモデルを大幅に上回るパワーが特徴で、モデルによっては30ccクラスや40ccクラスのエンジン式草刈機に匹敵する性能を発揮します。

これまでパワー不足を感じていた方や、密集した雑草地での作業が多い方でも、ストレスなく快適に作業を進めることができるでしょう。

また、近年のモデルはパワーだけでなく、耐久性や冷却性能も進化しています。

推奨されている「後端モーター」タイプのモデルは、モーターが手元側にあるため先端が軽く、操作性に優れています。

さらに、コントローラー部分に「ヒートシンク」と呼ばれる放熱板が搭載されており、連続作業時の熱による故障リスクが低減されている点も大きなメリットです。

例えば、パワーと軽さのバランスが良い「MUR017G」や、圧倒的なパワーを誇る「MUR005G」など、用途に合わせた様々なモデルがラインナップされています。

修理費用に数万円をかけるのであれば、少し予算を追加して、より高性能で長く使える最新モデルを手に入れる方が、結果的にコストパフォーマンスが高い選択となるかもしれません。

2-4.買い替え前に確認したいハンドルの種類と特徴

草刈機を買い替える際は、パワーやバッテリー性能だけでなく、ハンドルの形状にも注目することが重要です。

ハンドルの種類によって操作性や得意な作業環境が異なるため、ご自身の使い方に最適なものを選ぶことで、作業の負担を軽減し、効率を向上させることができます。

マキタの充電式草刈機で主に採用されているハンドルは、以下の3種類です。

| ハンドル種類 | 特徴 | おすすめの作業環境・ユーザー |

| Uハンドル | 自転車のハンドルのような形状。左右に振る動作が安定し、広い範囲を効率的に刈るのに適している。 | 平坦で障害物の少ない広い場所(休耕田、公園、河川敷など)での作業が多い方。 |

| ループハンドル | 輪っか状のハンドル。取り回しがしやすく、様々な角度で刃を操作できる。 | 狭い場所や障害物が多い場所、傾斜地での作業。林業の下草刈りなどにも使われる。 |

| 2グリップ | 本体を直接2ヶ所で保持するシンプルな形状。最も機動性が高く、細かい操作が可能。 | 傾斜地や足場の悪い場所での作業。刃先を正確にコントロールしたい場合に適している。 |

Uハンドルは、両手でしっかりと保持できるため安定感がありますが、狭い場所ではハンドルが邪魔になることがあります。

一方、ループハンドルや2グリップはコンパクトで取り回しが良い反面、長時間の平地作業ではUハンドルに比べて腕が疲れやすいと感じる場合もあります。

このように、それぞれのハンドルには一長一短があります。

現在お使いのモデルで不満を感じていない場合は同じタイプのハンドルを選ぶのが無難ですが、もし作業環境が変わったり、より効率的な作業を求めたりするのであれば、これまでとは違うタイプのハンドルを検討してみるのも良いでしょう。

2-5.長期保管する際のメンテナンス方法

草刈機をシーズンオフなどで長期間使用しない場合、適切なメンテナンスと保管を行うことが、次に使う際のトラブルを防ぎ、製品全体の寿命を延ばす上で非常に大切です。

少しの手間をかけるだけで、機械のコンディションを良好に保つことができます。

保管前に必ず行いたいメンテナンスは、以下の通りです。

1. 全体の清掃

まず、作業で付着した草や土、泥などをきれいに取り除きます。

特に、刃の周辺や安全カバーの内側は草の汁や土で汚れが固着しやすい部分です。

ブラシなどを使って丁寧に清掃し、乾いた布か、石鹸水を固く絞った布で本体全体を拭き上げてください。

電気製品であるため、モーター部分などに直接水をかけるのは絶対に避けるべきです。

2. バッテリーの管理

長期保管する際は、必ずバッテリーを本体から取り外してください。

バッテリーを装着したままだと、わずかに放電(自己放電)が進み、過放電の原因となる可能性があります。

保管するバッテリーは、満充電や空の状態ではなく、50%程度の充電量で保管するのが最も劣化しにくいとされています。

また、数ヶ月に一度は状態を確認し、必要であれば充電を行うことで、バッテリーの性能を維持できます。

3. 保管場所

保管場所も重要なポイントです。

直射日光が当たる場所や、雨風にさらされる屋外は避けてください。

また、極端な高温や低温、湿度の高い場所も電子部品の劣化や金属部分の錆びを招く原因となるため不適切です。

物置や倉庫など、温度変化が少なく乾燥した屋内に保管するのが理想的です。

これらの基本的なメンテナンスを習慣づけることで、いざ使おうとした時に「動かない」といったトラブルを未然に防ぎ、大切な草刈機を最良の状態で長く使い続けることができます。

2-6.総まとめ:マキタの充電式草刈機がすぐ止まる原因

✔︎ マキタの充電式草刈機がすぐ止まるのは故障とは限らない

✔︎ 本体やバッテリーを守るための保護機能が作動している場合がある

✔︎ 過負荷保護は刃に草が絡むなど無理な作業で停止する機能

✔︎ 過放電保護はバッテリーの劣化を防ぐために残量低下で停止する

✔︎ 発熱保護は炎天下の作業などで高温になると作動する

✔︎ ビックリマークの警告ランプは点灯や点滅で異常を知らせる

✔︎ 連続使用時間はバッテリーの電圧や容量、作業負荷で大きく変わる

✔︎ 無理な使い方を続けるとモーターが焼き付くリスクがある

✔︎ ナイロンコードの使用はモーターへの負荷が高い傾向にある

✔︎ ギアの摩耗が原因で動かなくなる故障事例も報告されている

✔︎ ユーザーによる分解やグリスアップは基本的に推奨されていない

✔︎ 修理費用は高額になることがありモーター交換は3万円以上の場合も

✔︎ 修理を依頼する際は必ず無料の見積もりを取る

✔︎ 修理期間が長くなる可能性も考慮する必要がある

✔︎ 高額な修理よりパワフルな40Vmaxシリーズなどへの買い替えも有効な選択肢

コメント