ハイフ施術 後遺症について調べている方は、施術後食事やメイクのタイミング、さらには消費者庁が公開している注意喚起情報など、多くの疑問を持たれていることが少なくありません。

資格を持つ施術者の選び方や、神経が損傷するとどうなる?といった医学的な観点、デメリットは将来的ですか?という不安、甲状腺への影響、さらには効果 いつから実感できるのかといった点まで、幅広く正しい情報を知る必要があります。

本記事では、これらの疑問を客観的に整理し、信頼できる情報源を参照しながら分かりやすく解説していきます。

✔︎ ハイフ施術 後遺症に関する基本的なリスク

✔︎ 施術後の生活習慣や注意点

✔︎ 消費者庁や資格に関する公的情報

✔︎ 将来のデメリットや効果の見極め方

1. ハイフ施術 後遺症と基本的な注意点

✔︎ 施術後食事に気をつけたいポイント

✔︎ メイクは施術後いつから可能なのか

✔︎ 消費者庁が示すトラブル事例とは

✔︎ 資格を持たない施術者に注意が必要

✔︎ 神経が損傷するとどうなる?専門家の見解

1-1. 施術後食事に気をつけたいポイント

ハイフ施術の後は体内で細胞の修復や炎症反応が進んでおり、この時期の食事内容は回復速度や後遺症のリスクに大きく影響すると言われています。

特に施術直後は、血流が促進されて一時的に赤みや腫れが出やすい状態であり、血流を過度に高める食べ物や飲み物は避けることが望ましいとされています。

代表的な例としては、唐辛子やカレーなどの香辛料を多く含む料理、またアルコールやカフェインを多量に含む飲料などが挙げられます。

これらは血管を拡張させ、炎症を助長させる可能性があるため注意が必要です。

一方で、回復に必要な栄養素を十分に摂取することは重要です。

タンパク質は皮膚や筋肉の修復に不可欠であり、魚や鶏肉、大豆製品などが推奨されます。

また、ビタミンCはコラーゲン生成を助ける働きがあり、柑橘類やピーマン、ブロッコリーといった食材から摂取するのが効果的です。

さらに、ビタミンEやオメガ3脂肪酸を含む食品(アーモンドやサーモンなど)は抗酸化作用が期待でき、炎症抑制に役立つ可能性があるとされています。

栄養学的観点から見ると、施術直後の体は「小さな傷を修復している状態」に近いとされます。

そのため、スポーツ選手が試合後に体を回復させるための食事と同様に、バランスの取れた栄養補給が求められるのです。

水分補給もまた重要なポイントです。

十分な水分を取ることで老廃物の排出が促進され、腫れやむくみが軽減されやすくなります。

ただし、冷たい飲み物や炭酸飲料は胃腸に負担を与える場合があるため、常温の水やお茶が推奨されます。

施術後は一時的に免疫力が低下する可能性があるため、食中毒リスクのある生もの(生魚や加熱不十分な肉類)は控える方が安心です。

実際に医療機関の案内を見ると、施術直後は消化に良いおかゆやスープなどを推奨しているケースが多く見られます。

これは胃腸への負担を最小限に抑え、体の回復力を最大限に活かすためと説明されています(出典:日本美容医療協会ガイドライン)。

厚生労働省の公式情報でも、術後の栄養管理は治癒過程に大きな影響を与えるとされており、特にタンパク質・ビタミン・ミネラルのバランスが重要であると示されています(参照:厚生労働省公式サイト)。

まとめると、ハイフ施術後の食事は「控えるべきもの」と「積極的に摂取したいもの」の両方を理解することが重要です。

控えるべきものとしては刺激物、アルコール、消化に悪い食品。摂取すべきものとしてはタンパク質、ビタミン、抗酸化成分を含む食品。

そして、食事だけでなく水分補給や衛生面への配慮も忘れないことが、後遺症を防ぎ、効果的な回復につながります。

1-2. メイクは施術後いつから可能なのか

ハイフ施術を受けた後、多くの人が気になるのは「いつからメイクができるのか」という点です。

施術は超音波エネルギーを利用して皮下組織に熱を与えるため、直後は肌が軽度の炎症状態にあります。

このため、メイクによる摩擦や化粧品の成分が刺激となり、赤みや腫れを悪化させる可能性があるとされています。

特にファンデーションやコンシーラーのように密着度が高い化粧品は毛穴をふさぎ、肌の回復を妨げることも懸念されています。

多くのクリニックでは、施術部位の状態に問題がなければ翌日から軽いメイクが可能と案内しています。

しかし、施術直後の肌は外的刺激に敏感なため、メイクを行う場合でも低刺激のミネラルファンデーションや敏感肌用の下地を選ぶことが勧められています。

油分が多い製品やウォータープルーフ系の化粧品は落とす際に強いクレンジングが必要となり、結果的に肌に負担をかけるため注意が必要です。

施術直後はなるべくノーメイクで過ごし、どうしてもメイクが必要な場合はベースメイクを最小限に抑えることが望ましいとされています。

また、メイクを再開する際は「化粧品の清潔さ」も重要です。

使用しているブラシやスポンジに雑菌が付着していると、肌トラブルのリスクが増します。

そのため、施術後の数日は清潔な手や使い捨てのパフを使用するなど、衛生管理に十分気を配る必要があります。

皮膚科医の見解によれば、施術後に使用するスキンケアとメイク製品は「低刺激」「保湿性重視」であることが望ましく、特にアルコールや香料を含む製品は避けた方が良いとされています(出典:日本皮膚科学会 美容皮膚科学会報)。

参考までに、欧米の一部ガイドラインでは施術後24〜48時間は「スキンケアに専念する期間」とされ、メイクよりも保湿と紫外線対策を重視するよう推奨されています。

この考え方は日本国内でも徐々に広まりつつあります。

結局のところ、メイク再開のタイミングは「施術後の肌状態」と「医師の判断」によって異なります。

自己判断で早めにメイクを再開すると、思わぬ肌トラブルにつながるリスクがあるため、施術を受けたクリニックに確認することが最も安心です。

1-3. 消費者庁が示すトラブル事例とは

美容医療の分野では、利用者からのトラブル相談が年々増加しています。

消費者庁に寄せられる事例の中には、ハイフ施術に関連するものも含まれており、「強い痛みが長引いた」「効果が感じられなかった」「予想以上の腫れが出た」などの相談が報告されています。

これらは消費者庁が公式に公開している事例集や注意喚起情報で確認することができます。

実際に消費者庁の発表によると、美容医療に関する相談件数は年間数千件にのぼり、その一部がハイフやレーザーといったエネルギー系施術に関連しているとされています(出典:消費者庁公式サイト)。

特に問題視されているのは、施術内容やリスクについての説明不足です。

事前説明で「副作用はない」と案内されたにも関わらず、実際には強い腫れや痛みが出たというケースが目立っています。

消費者庁は公式サイトで「契約前に十分な説明を受け、リスクと効果を理解することが重要」と強調しています。

利用者自身が情報を調べ、質問し、不明点を残さない姿勢が求められます。

さらに、返金やアフターケアを巡るトラブルも少なくありません。

効果を感じられなかった場合の返金保証が不十分であったり、トラブルが生じた後にクリニックと連絡が取れなくなるといった事例も報告されています。

これらは利用者にとって大きな不安材料となるため、契約書や利用規約を事前にしっかり確認することが欠かせません。

こうした背景から、消費者庁だけでなく、各自治体や医療関係団体も注意喚起を強めています。

例えば東京都福祉保健局は美容医療に関する相談窓口を設置し、トラブル防止のためのリーフレットを公開しています(参照:東京都福祉保健局公式ページ)。

トラブルを避けるための現実的な対策は、「施術前に必ず複数のクリニックを比較検討する」ことです。

一つの情報に頼らず、異なるクリニックで説明を受けることでリスク認識に差があることを実感でき、より慎重な判断が可能になります。

1-4. 資格を持たない施術者に注意が必要

美容医療業界において近年問題視されているのが、資格を持たない施術者による施術です。

ハイフは医療用ハイフとエステサロン用ハイフに大別されますが、医療用ハイフは本来医師の監督下で行われるべき施術です。

しかし現状では、資格を持たないエステティシャンやアルバイトスタッフが機器を扱い、利用者にリスクを及ぼしている事例が報告されています。

日本美容医療協会の見解によれば、医療機器に分類されるハイフは、施術方法を誤ると深部の組織や神経を損傷する恐れがあるため、専門的な医学知識を有する医師または有資格者でなければ安全に扱えないとされています(出典:日本美容医療協会ガイドライン)。

さらに消費者庁の公表データによると、無資格者による施術で「顔のしびれ」「長期間続く赤み」などの相談が寄せられており、施術を受ける側の知識不足や「安さ」に惹かれて利用した結果、後悔につながるケースも多いことが明らかになっています(参照:消費者庁公式サイト)。

価格の安さや手軽さに惹かれてエステサロンで施術を受ける場合、提供者が医療資格を持っているかどうかを必ず確認することが重要です。

資格の有無は安全性に直結する要素といえます。

一方で、医療機関であっても経験の浅いスタッフに施術を任せるケースがあり、これもトラブルの原因となります。

したがって、利用者は「医師の資格があるか」だけでなく「実際に施術を担当するのが誰か」を確認する必要があります。

説明時に「施術者が医師であるか」を質問し、必要であれば医師の在籍証明や実績を確認することが推奨されています。

信頼できるクリニックの特徴としては、施術者の経歴や資格を公開している、施術リスクについて丁寧に説明している、そして複数の施術オプションを比較提案できる、などが挙げられます。

国際的な観点でも、米国や欧州の美容医療ガイドラインでは「資格を持たない者による医療機器の施術は禁止」と明確に定められています。

日本でも同様に規制強化が進んでいますが、エステ業界全体を完全に監視することは難しいため、最終的なリスク回避は利用者自身の知識と判断に委ねられています。

1-5. 神経が損傷するとどうなる?専門家の見解

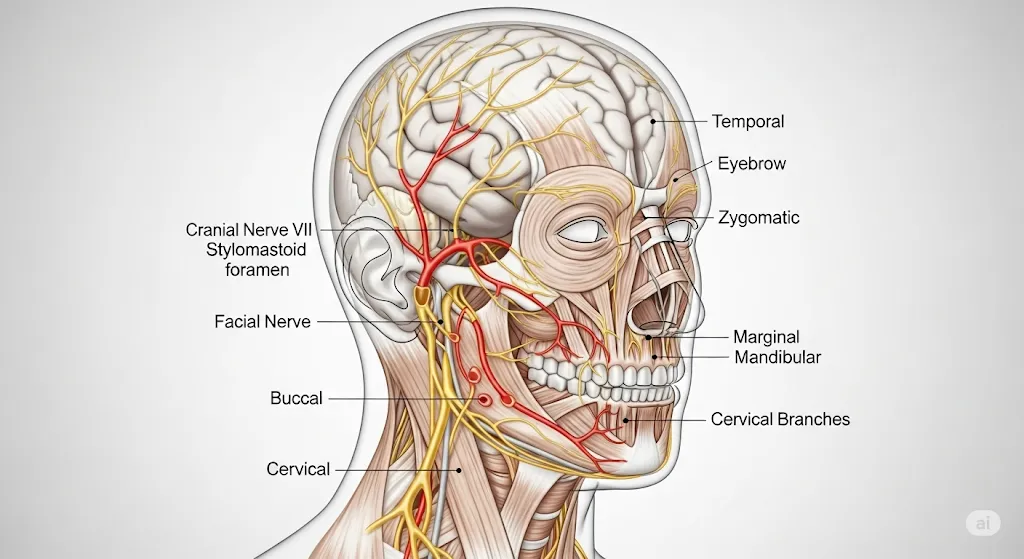

ハイフ施術は皮膚の奥にあるSMAS層(表在性筋膜:皮膚と筋肉の間にある結合組織)に超音波を集中させることでリフトアップ効果を狙うものです。

しかし、超音波の照射部位を誤ると、顔面神経や感覚神経といった重要な神経が影響を受ける可能性があります。

専門家によれば、神経が損傷するとどうなる?という問いに対しては、代表的な症状として以下が挙げられます。

これらの症状は一時的に改善するケースもありますが、神経損傷の度合いによっては長期的に後遺症として残る可能性も報告されています。

特に顔面神経は非常に繊細で、一度損傷すると回復に数か月から数年かかる場合もあるとされています(出典:日本形成外科学会による報告)。

神経は「電線」に例えられることがあります。

外側の被膜が傷つくだけであれば再生が期待できますが、内部まで損傷した場合は完全な回復が難しい場合もあります。

そのため、施術者の解剖学的知識が非常に重要になります。

また、神経損傷は施術時の「照射深度」と「出力設定」が大きく関係しています。

適切な設定であれば皮膚や筋膜のみをターゲットにできますが、経験の浅い施術者が機械を誤設定すると神経への影響が高まるリスクがあります。

このため、施術前に「使用している機器の種類」「照射深度の調整が可能か」を確認することは、利用者が自らできるリスク管理のひとつといえます。

神経損傷のリスクをゼロにすることは難しいものの、経験豊富な医師に施術を依頼することでリスクを大幅に低減することは可能とされています。

総じて、神経損傷は「稀ではあるが無視できないリスク」であり、クリニック選びや施術者の技術確認が非常に重要になります。

公式サイトやカウンセリングで具体的なリスク説明を行っているクリニックは、信頼性の高い選択肢となり得ます。

2. ハイフ施術 後遺症のリスクと対策

✔︎ デメリットは将来的ですか?長期的視点で解説

✔︎ 甲状腺に影響する可能性はあるのか

✔︎ 効果 いつから実感できるのか解説

✔︎ 後悔しないための正しいクリニック選び

✔︎ まとめとしてハイフ施術 後遺症を理解する

2-1. デメリットは将来的ですか?長期的視点で解説

ハイフ施術のデメリットは将来的ですか?という疑問は多くの人が抱く懸念点です。

施術直後の副作用としては赤みや腫れ、軽い痛みなどが比較的よく見られるとされていますが、これらは一時的な反応であり数日から数週間で治まることが多いとされています。

一方で、長期的なリスクについては十分な研究が蓄積されているとは言えず、注意深い理解が必要です。

例えば、繰り返し施術を受けることによる皮膚の厚みや弾力の変化については研究段階であり、「効果が持続する」とする報告がある一方で「皮膚への負担が増える可能性がある」という指摘もあります(出典:日本美容皮膚科学会)。

長期的な安全性に関するエビデンスが完全に確立されているわけではないため、将来的なデメリットを完全に排除することは難しいと考えられます。

また、施術を行う部位によってもリスクは異なります。

例えば目の周辺は皮膚が薄いため、誤った照射が視神経に影響を与える可能性があると懸念されています。

頬やフェイスラインなど皮膚が比較的厚い部位ではリスクが低いとされていますが、それでも神経や血管の走行位置によってはダメージが及ぶこともあります。

公的機関や学会の情報によると、「施術間隔を守ること」が長期的なリスクを軽減するために最も重要とされています。

短期間に高頻度で施術を受けると皮膚や筋膜に負担が蓄積する可能性があるため、3か月から半年程度の間隔を空けることが望ましいとされています。

さらに、長期的な観点では心理的影響も無視できません。

効果が長続きする一方で、見た目の変化に過度に依存することで「もっと施術を受けたい」と思うようになり、結果的にリスクの高い施術を繰り返してしまうケースもあると報告されています。

こうした心理的依存も「将来的なデメリット」の一部と考えられます。

現時点で長期的リスクが完全に解明されていない以上、施術の頻度や強度を自己判断で高めるのは避けるべきです。

医師の指示に従い、必要に応じて定期的な診察を受けることが推奨されます。

このように、将来的なデメリットの有無は一概に断言できませんが、利用者自身が正しい知識を持ち、計画的に施術を行うことでリスクを最小化することは可能です。

最終的には「信頼できる情報に基づいた判断」が最も有効なリスク回避の手段となります。

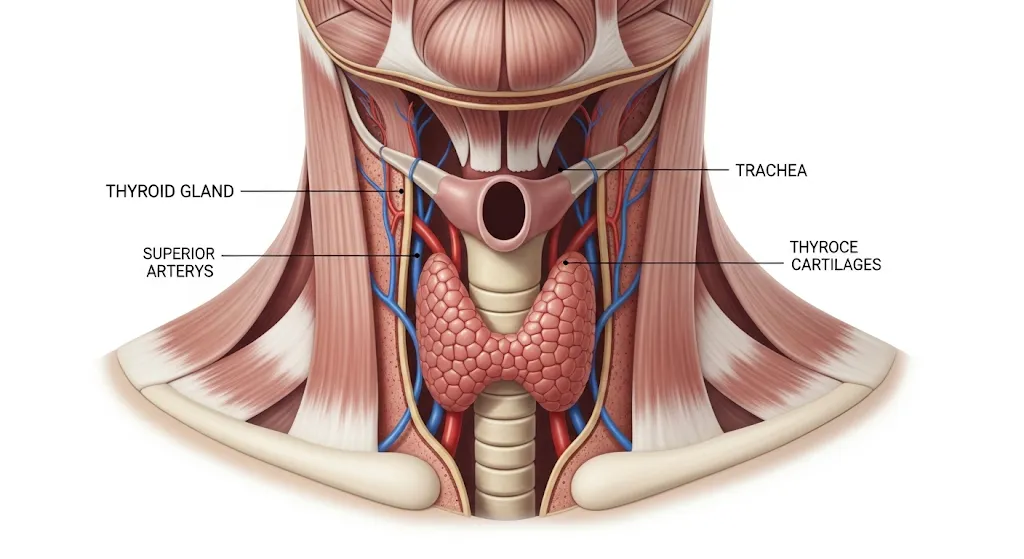

2-2. 甲状腺に影響する可能性はあるのか

ハイフ施術と甲状腺の関係は、特に首周辺への施術を検討する人にとって大きな不安要素です。

甲状腺はホルモン分泌を担う重要な器官であり、代謝や体温調節など生命維持に直結する役割を果たしています。

このため、超音波エネルギーが誤って甲状腺に影響を与える可能性があるのではないかと懸念する声が存在します。

現時点で、ハイフ施術と甲状腺障害の直接的な因果関係を示す科学的データは十分ではありません。

しかし一部の医師や専門家は、首の施術におけるリスクを否定できないとし、特に既往歴として甲状腺疾患(バセドウ病や橋本病など)がある場合は慎重な判断を求めています。

国際的な美容医療ガイドラインでも「甲状腺に近い部位の施術は避けるべき」とする見解が示されています。

日本国内でも同様に、甲状腺に直接照射しないようガイドラインが整備されています。

施術時に使用されるハイフ機器は、照射深度を調整できるものが多いため、医師が正しく設定すれば甲状腺に影響するリスクは低減できるとされています。

ただし、経験不足の施術者やエステサロン用の非医療機器を使用する場合にはリスクが高まる可能性があります。

甲状腺に既往歴のある方や不安を感じる方は、施術前に必ず医師に相談し、必要に応じて甲状腺ホルモンの検査やエコー検査を受けておくことが望ましいとされています。

また、首周辺の施術は「たるみ改善」に効果的とされる一方で、甲状腺をはじめとする重要な器官が多く存在する領域です。

このため、より安全に施術を受けたい場合は「首の施術を避け、顔のみに限定する」選択も検討する価値があります。

2-3. 効果がいつから実感できるのかを解説

ハイフ施術を検討する際、多くの人が気になるのは「効果がいつから実感できるのか」という点です。

一般的にハイフは、皮膚表面ではなく皮下の筋膜層(SMAS層)や真皮層に熱エネルギーを届けてコラーゲンの再生を促す仕組みを持っています。

そのため、施術直後にすぐ効果が現れるわけではなく、数週間から数か月をかけて徐々に変化が現れるのが特徴です。

多くの医療機関の案内によると、施術後1〜2週間で軽度の引き締めを感じる人が多く、最も効果を実感できる時期は2〜3か月後とされています(参照:厚生労働科学特別研究事業報告書)。

これは、コラーゲン生成に時間がかかるためであり、体内の組織が自然に修復・再構築されるプロセスを経て効果が最大化するのです。

一方で、効果の実感には個人差が大きいことも忘れてはなりません。

年齢、皮膚の状態、生活習慣(睡眠や食事)、そして施術回数などが影響するため、同じ施術を受けても効果の出方には違いが生じます。

例えば、若年層では新陳代謝が活発なため効果が早く出やすい一方で、加齢によりコラーゲン生成能力が低下している場合は実感までに時間を要する傾向があります。

臨床的なデータでは「施術後3か月でピークを迎え、その後6か月程度持続する」という報告が多く、1回の施術で得られる効果は半年から1年程度続くことが一般的とされています。

また、施術直後に現れる一時的なリフトアップ効果は「タンパク質変性による収縮」によるもので、時間が経過すると落ち着いていきます。

そのため、施術直後に劇的な変化を求めると期待外れに感じることがあり、適切な情報提供が欠かせません。

美容クリニックの一部では、患者が効果を正しく理解できるよう「経過写真」を提供しています。

施術前と1か月後、3か月後を比較することで、徐々にリフトアップしている変化を視覚的に確認できる仕組みです。

まとめると、ハイフ施術の効果を実感できるのは一般的に2〜3か月後が最も多く、そこから半年程度持続する傾向があります。

ただし、効果の感じ方は個人差があるため、施術前に医師から十分な説明を受け、現実的な期待値を持つことが重要です。

2-4. 後悔しないための正しいクリニック選び

ハイフ施術のリスクを最小限に抑え、後遺症を避けるために最も重要なのがクリニック選びです。

料金の安さや広告の派手さに惹かれて選んでしまうと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。

そこで、正しいクリニックを見極めるためのポイントを整理します。

まず確認すべきは、施術を担当するのが「医師」であるかどうかです。

医療用ハイフは本来、医師の資格を持つ者のみが取り扱うべきとされており、資格を持たない施術者による施術はトラブルの原因となります。

また、医師であっても美容医療の経験が浅い場合はリスクが高まるため、経歴や症例数を確認することが望ましいとされています。

| 確認すべきポイント | 具体的なチェック方法 |

|---|---|

| 施術者の資格 | 医師免許の有無、専門医の資格 |

| 実績 | 年間の施術件数、症例写真の公開 |

| 使用機器 | 厚生労働省認可機器かどうか |

| 説明内容 | リスクと副作用の十分な説明があるか |

| アフターケア | トラブル発生時の対応体制の有無 |

さらに重要なのが、施術に使用する機器です。

厚生労働省の承認を受けた医療機器であれば一定の安全基準を満たしていますが、エステサロンで使用される機器の多くは医療用ではなく、出力や照射深度が不安定である場合があります。

安全性を確保するためには、必ず医療機関で認可済みの機器を使用しているかを確認する必要があります。

契約前に料金体系や返金ポリシーを明確に確認し、納得できる場合のみ契約を進めるようにしましょう。

特に「効果保証」をうたう広告には注意が必要です。

最後に、信頼できるクリニックは「無理な勧誘をしない」「施術のメリットだけでなくデメリットも説明する」「他の治療法との比較を行ってくれる」といった特徴を持っています。

後悔を避けるためには、複数のクリニックを比較検討し、自分の疑問に丁寧に答えてくれるところを選ぶことが大切です。

2-5. まとめとして~ハイフ施術 後遺症を理解する

この記事のまとめです。

✔︎ 総合的にハイフ施術 後遺症を理解し計画的に利用することが大切

✔︎ 施術後食事は刺激物を避けて消化に良い食事を意識する

✔︎ メイクは赤みや腫れが引いてから低刺激製品で始める

✔︎ 消費者庁の公開情報からトラブル事例を把握しておく

✔︎ 資格を持たない施術者の施術はリスクを高める要因となる

✔︎ 神経が損傷するとしびれや麻痺が起こる場合がある

✔︎ デメリットは将来的ですかの答えは「不明確だが注意が必要」

✔︎ 甲状腺周辺の施術はリスク回避のため慎重な判断が必要

✔︎ 効果 いつから実感できるかは一般的に2〜3か月後が多い

✔︎ 施術効果は半年から1年程度持続する傾向がある

✔︎ クリニック選びでは施術者の資格と実績を必ず確認する

✔︎ 認可機器を使用しているかどうかを事前に調べる

✔︎ 契約前に料金や返金条件を明確にしておく必要がある

✔︎ 複数のクリニックで比較検討してから決定することが推奨される

✔︎ 安全性を優先しリスク説明を丁寧に行う医療機関を選ぶ

コメント