こんにちは。ジェネレーション B 運営者の TAKU です。

この記事にたどり着いたあなたは、デッド・ケネディーズという名前を聞いて「どんなバンドなんだろう」「ジェロ・ビアフラのことも一緒に知りたい」と思って検索してくれたのかなと思います。

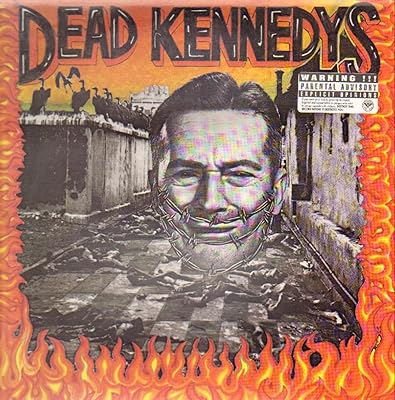

初期パンクやハードコアが好きな人なら、「California Uber Alles」 や 「Holiday In Cambodia」、「Nazi Punks Fuck Off」、「Fresh Fruit For Rotting Vegetables」、「Frankenchrist」、「Bedtime For Democracy」 みたいな単語も気になっているはずですし、メンバーや Wiki 的な基本情報、ロゴや T シャツ、Supremeとのコラボ、来日やライブの歴史まで、一気に整理して知りたいところですよね。

そこでこの記事では、Dead Kennedys のメンバー変遷、サンフランシスコのシーンとの関係、代表曲やアルバム、ロゴやファッションとしての広がり、裁判やトラブルの背景、さらに現在の活動までを、私なりの視点でぎゅっとまとめていきます。

初めて触れる人も、昔から好きな人も、読み終わるころには「デッド・ケネディーズ をどう聴いていけばいいか」がかなりクリアになるはずなので、気楽に読み進めてみてください。

この記事でわかること

- デッド・ケネディーズ のメンバーと歴史の流れをざっくり把握できる

- 代表曲やアルバムからどう聴き進めるかが分かる

- ロゴや Supremeコラボなどビジュアル面の背景を理解できる

- 裁判騒動や現在の活動まで含めてバンド像を立体的につかめる

1. Dead Kennedysの歴史と基本情報

まずは デッド・ケネディーズ というバンドがどんな背景で生まれ、どんなメンバーで動いてきたのか、そしてサンフランシスコのシーンの中でどんなポジションだったのかを整理していきます。

ここを押さえておくと、後で曲やアルバムを聴いたときの「意味の深さ」がグッと変わってくるはずです。

1-1. Dead Kennedysのメンバーと編成

デッド・ケネディーズは、1978 年にカリフォルニア州サンフランシスコで結成されたハードコア・パンクバンドです。

中心にいるのは、あの甲高い声と芝居がかったパフォーマンスでおなじみのボーカル、ジェロ・ビアフラ。

ギターはエコーの効いたサーフロック風フレーズが持ち味のイースト・ベイ・レイ、ベースはどっしりとうねる低音を支えるクラウス・フローライド、ドラムは初期はテッドが叩き、そのうちリズムギターの 6025 も含めた 5 人編成で動いていました。

名前だけ見ると「誰が誰だ?」となりがちですが、ライブ映像を追っていくと、それぞれのキャラの立ち方がよく分かってきてニヤニヤできますよ。

特に面白いのは、各メンバーのバックグラウンドです。

ジェロ・ビアフラは、ただの「怒りのパンクス」というより、政治活動家・パフォーマー・スピーチの達人みたいな側面が強くて、のちにサンフランシスコ市長選に出馬したりもしています。

一方でイースト・ベイ・レイはギタリストとしてかなり研究熱心で、サーフミュージックや 60 年代ガレージ、さらには映画音楽まで幅広く聴き込んでいて、その知識がデッド・ケネディーズのサウンドに全部混ざっている感じなんですよね。

6025 はかなり短期間で脱退してしまうのですが、初期のソングライティングに少しプログレッシブな感覚を持ち込んでいて、「ただの 3 コードパンクで終わらせない」方向性を作る一員でもありました。

テッドのドラムも、ラフなんだけど勢い重視という感じで、ローカルバンド然とした良さがあります。

そこからD. H. ペリグロにドラマーが交代したタイミングで、一気にバンド全体の精度が上がっていくんですよね。

オリジナル期のポイント

- ジェロ・ビアフラの甲高くて演劇的なボーカル

- イースト・ベイ・レイによるサーフロック風ギターとエコーの効いたサウンド

- クラウス・フローライドのうねるベースライン

- D. H. ペリグロ以降の爆発的なスピード感

D. H. ペリグロが加入した 80 年前後から、デッド・ケネディーズはいわゆる「ハードコア期」に突入します。

彼のドラミングはただ速いだけじゃなくて、タム回しやシンコペーションの入れ方がめちゃくちゃ巧くて、曲の展開にダイナミクスを与えているんですよね。

単純な 8 ビートで突っ走るのではなく、「ここでブレイク」「ここでダダダッと畳みかける」といった抑揚が出てきて、結果としてバンド全体が一段上のステージに上がった印象があります。

2000 年代以降は、ジェロ・ビアフラが参加しない形での再結成になります。

ここがファンの間でも賛否が分かれるところですが、ボーカルは ブランドン・クルーズ(2001〜)、ジェフ・ペナルティ(2003〜)、そして現在も続くロン・スキップ・グリアー(2008〜)へとバトンが渡されていきます。

スキップ は、ジェロをコピーするのではなく、自分のユーモアとライブ感を前面に出しつつ、歌のニュアンスはしっかり押さえているタイプで、「オリジナルとは違うけどこれはこれでアリ」と感じる人も多いはずです。

ドラマーはD. H. ペリグロが長く支え続けましたが、残念ながら逝去してしまい、その後はスティーヴ・ウィルソンが参加。

オリジナルのフィルやグルーヴを尊重しながらも、現代的なタイトさでプレイしていて、過去の再現にとどまらない「今のバンド」としての説得力を出してくれています。

同じハードコアでも、メンバー交代によるサウンドの変化に興味があるなら、Turnstile のメンバー変遷とサウンドの関係も比較として読むと面白いと思います。

世代や背景が違っても、「誰が叩いているか」「誰が歌っているか」でバンドの印象がガラッと変わるのは共通ですよ。

1-2. Dead Kennedysの歴史とサンフランシスコ

デッド・ケネディーズが活動の拠点にしていたサンフランシスコは、70 年代末〜80 年代のアメリカ西海岸パンクの中でも、かなり独特な空気を持っていました。

ヒッピーカルチャーの残り香と、ゲイリブやフリークカルチャー、アンダーグラウンドアートが渾然一体となった街で、そこにパンクのエネルギーがぶっ刺さる形になったのが、このバンドの面白さの根っこにあります。

Mabuhay Gardens とローカルシーン

初期の Dead Kennedys は、ノースビーチ地区にあった マブハイ・ガーデンズ(通称 Fab Mab)をホームのようにして活動していました。

ここはフィリピン料理レストラン兼パンククラブという、今聞くとかなりカオスな場所で、店の奥でお客さんがご飯を食べている横で、最前列ではモッシュとダイブが起きている、みたいな空気感だったと言われています。

当時のサンフランシスコ・パンクは、L. A. のようにギャング的なハードさ全開でもなく、ニューヨークのようにアート寄りなクールさだけでもない、その中間というか、変な方向にねじれたバランスのシーンでした。

アートスクール出身者やドラァグクイーン、政治活動家、単なるアウトサイダーが同じフロアで入り乱れていて、その中でデッド・ケネディーズのステージは、音楽と政治演説とコメディがごちゃ混ぜになった「イベント」だったと想像してもらうと近いかなと思います。

ライブではジェロ・ビアフラがステージ上を走り回り、奇妙なダンスとジェスチャーを交えながら、ニュースキャスターのように社会を語り倒す。

客席からは野次も飛ぶけど、笑いも起きる。

そのざらついたコミュニケーションの場こそが、デッド・ケネディーズの「作品の一部」だったんですよね。

アメリカン・ハードコアの文脈

同じ時期のアメリカン・ハードコアを見渡してみると、L. A. の ブラック・フラッグや サークル・ジャークス、D. C. の マイナー・スレット、そして東海岸のバッド・ブレインズなど、よりストレートに攻撃的なバンドが多いです。

その中でデッド・ケネディーズは、テンポの速さやアグレッションは共有しつつも、アイロニーとユーモアを全開にして「笑いながらキツいことを言う」スタイルを打ち出していました。

例えば 「Holiday In Cambodia 」では、第三世界の悲劇をファッション的に消費するリベラル層を容赦なく批判し、「Kill The Poor」では中性子爆弾で貧困層を一掃するというブラックジョークで、エリートの冷酷さを浮かび上がらせます。

こうしたテーマ設定は、当時のサンフランシスコの政治状況や、ホワイト・ナイトの暴動などとも密接に結びついていて、「街の空気をそのままレコードに封じ込めた」ような側面も強いです。

この意味で、デッド・ケネディーズの歴史を追うことは、70〜80 年代アメリカ西海岸の社会状況や、パンクがどう政治と関わってきたかを知ることにもつながります。

単なる音楽史にとどまらないところが、このバンドがいまだに研究対象としても語られ続けている理由だと思います。

ハードコアのもう一つの重要バンドを押さえておきたい人は、ディスチャージの名盤とメンバー解説も合わせて読むと、シーン全体の立体感が出てきます。

UKのDビートとUS西海岸ハードコアを行き来しながら聴くと、「どこが似ていて、どこが違うのか」が見えてきて面白いですよ。

1-3. デッド・ケネディーズのジャンルと音楽性

ジャンルとしては「ハードコア・パンク」と括られることが多いデッド・ケネディーズですが、実際に音を聴き込んでいくと、「これ、ただのハードコアじゃないよね?」と何度も感じるはずです。

ギター、リズム、メロディ、歌詞のどれを取っても、ジャンル名だけでは説明しきれないクセと深みがあるんですよね。

サーフロックとサイケ感のミックス

まずギター。

イースト・ベイ・レイのプレイは、ディストーションでガリガリに歪ませるというより、クリーントーンや軽いクランチを基調にして、エコーやリバーブをたっぷりかけるスタイルです。

これは 60 年代のサーフロックやスパイ映画のサントラ、サイケデリックロックからの影響が強くて、コードワークも単純なパワーコードだけじゃなくて、妙に不穏なテンションコードが出てきたりします。

特に 「Holiday In Cambodia 」のイントロなんかは象徴的で、低音弦のトレモロピッキングに不協和なコードが重なり、そこにディレイがかかることで、東南アジアの蒸し暑さと戦争の影を一気にイメージさせるようなサウンドになっています。

音色だけで「これはただ事じゃないぞ」と感じさせるあたりが、デッド・ケネディーズのずるいところです。

リズムの硬さとスピード感

D. H. ペリグロ以降のリズムセクションは、とにかくタイトで速い。

BPM で言えば 200 近くいっている曲もザラなんですが、それでもグチャグチャにならずにギリギリ制御されている感じがします。

キックとスネアの位置がビシッと揃っていて、その上でハイハットやライドが細かく刻まれていくので、聴いているだけで心拍数が上がるような感覚になりますよ。

しかも、単に 8 ビートを叩きっぱなしではなく、ブレイクやキメが細かく仕込まれているので、曲の展開にドラマが生まれます。

急にテンポが落ちてスローなリフに入ったと思ったら、一瞬で元のテンポに戻ったり、倍テン・半テンを繰り返したり。

こういうアレンジは、ハードコアだけでなく、ジャズやファンクのリズム感覚が染み込んでいないとできない部分でもあります。

歌詞とボーカルスタイル

そして、やっぱり外せないのがジェロ・ビアフラのボーカルと歌詞です。

声質だけで言えばそこまでハイトーンというわけではないのに、あの独特なビブラートと巻き舌気味の発音、言葉の詰め込み方で、異常な存在感を放っています。

怒鳴るだけのパンクではなく、「怒りを芝居として演じている」感じが強くて、歌というより演説やモノローグに近い瞬間も多いです。

歌詞は、政治風刺・メディア批判・宗教批判・消費社会批判など、とにかく辛辣で、しかもユーモアを忘れないのが デッド・ケネディーズ流。

社会の矛盾をストレートに糾弾するというより、一度ねじってから笑える形にして投げてくるので、聴き手の側にも「考える」ことが要求されます。

英語の歌詞カードを追いながら聴くと、「あ、ここそういうこと言ってたのか」と後から刺さるラインがめちゃくちゃ多いですよ。

音楽性のざっくりまとめ

- ハードコアのスピードとサーフロックの浮遊感

- ジャズやファンクも感じるグルーヴ

- 政治風刺+ブラックユーモアの歌詞

- Jello Biafra の唯一無二のボーカル

こうやって要素を分解していくと、デッド・ケネディーズが「単なる速いパンクバンド」ではなく、いろんな音楽的素養と知性が詰まったバンドだというのが見えてくるはずです。

なので、もしあなたがメタルやジャズ、オルタナ寄りの耳を持っているなら、その視点から聴き直してみると、また違う発見があると思います。

1-4. Dead Kennedysの代表曲と人気曲

ここからは、デッド・ケネディーズを語るうえで絶対に外せない代表曲たちをもう少し深掘りしていきます。

すでに曲名だけ知っているものも、背景や歌詞のテーマを知ってから聴き直すと印象が変わるので、軽く「解説つきディスクガイド」的なノリでチェックしてみてください。

California Uber Alles

カリフォルニア州知事ジェリー・ブラウンを風刺したこの曲は、デッド・ケネディーズの最初期の代表曲であり、バンドのスタンスを象徴する一曲でもあります。

タイトルの元ネタはドイツ国歌の “Deutschland über alles”。そこに「カリフォルニア版・全体主義」のイメージを重ねることで、「リベラルな顔をした権力」に対する不信感をあぶり出しています。

歌詞では、スエードとデニムを着こなした「ヒッピーっぽい権力者」が、実は監視社会を築いていくディストピアが描かれます。

ここがおもしろいのは、単純に保守派を叩くのではなく、「リベラルを自称するエリートの偽善」をも容赦なく皮肉っているところ。

今聴いても「あ、これ今の政治にも普通に当てはまるな」と感じる人は多いんじゃないかなと思います。

Holiday In Cambodia

「Holiday In Cambodia 」は、サウンド的にも歌詞的にもデッド・ケネディーズの代表格。

イントロのギターリフは、パンク史に残る名フレーズと言っていいレベルで、ライブでもこの曲が始まった瞬間にフロアの空気が一気に変わります。

歌詞では、親の金でヌクヌク暮らしている大学生風キャラクターが、第三世界の悲劇を「意識高いファッション」として消費している様子が痛烈に描かれます。

サビでは、カンボジアの強制労働キャンプと、アメリカの快適な学生生活が対比され、「お前も一度本物の地獄を見てこいよ」と突きつけるような内容になっています。

これもまた、「左派の偽善」への批判として読める曲で、単純なイデオロギーではなく、権力構造そのものを疑い続けるデッド・ケネディーズらしさが全開です。

Nazi Punks Fuck Off

「Nazi Punks Fuck Off」 は、タイトルを見れば分かるとおり、シーンに入り込んでくるナチス的な差別主義者に対する超ストレートなアンセムです。

曲自体は 1 分ちょっとのショートチューンですが、ライブやコンピレーションを通じて広まり、「ナチ・スキンは出ていけ」という現場の意思表示として機能してきました。

面白いのは、歌詞自体もかなり具体的に「ナチを気取るパンクス」のファッションや態度をディスっているところで、単なるスローガン以上に、シーン内部へのメッセージになっていること。

今でも世界中のパンクシーンで歌われ続けている理由がよく分かる一曲です。

その他の必聴曲

- Kill The Poor

- Let’s Lynch The Landlord

- Too Drunk To Fuck

- Police Truck

代表曲に関しては、ストリーミングサービスの「This Is Dead Kennedys」的なプレイリストを 1 周してみるだけでも、かなり全体像が掴めます。

配信のラインナップは変わることもあるので、正確な内容は各サービスの公式ページを確認してください。

曲のミックスやマスタリングがオリジナルと少し違う場合もあるので、細かい音の違いが気になる人は、CD やレコードで聴き比べるのも楽しいですよ。

どの曲から入るか迷ったら、まずは上で挙げた代表曲を一通り聴いてみて、「歌詞の刺さり方」「サウンドの好み」で自分なりの入り口を見つけてみてください。

パーティー感が好きなら 「Too Drunk To Fuck 」周辺から、シリアスな政治色が好きなら 「Holiday In Cambodia」 や 「California Uber Alles 」から入るのがしっくり来ると思います。

1-5. Dead Kennedys アルバム一覧

Dead Kennedys のスタジオアルバムはそこまで多くないので、「名盤が多すぎて追えない…」という心配はあまりいりません。

そのぶん、一枚一枚の密度が濃くて、それぞれにはっきりしたキャラクターがあります。

ここでは主要アルバムのざっくりした特徴を整理しつつ、どの順番で聴くと分かりやすいかも考えてみます。

| タイトル | リリース年 | ざっくり特徴 |

|---|---|---|

| Fresh Fruit For Rotting Vegetables | 1980 年 | デビュー作にして名盤。Holiday In Cambodia 収録 |

| Plastic Surgery Disasters | 1982 年 | よりハードコアかつ実験的なサウンドへ |

| Frankenchrist | 1985 年 | Penis Landscape ポスターで裁判騒動に発展 |

| Bedtime For Democracy | 1986 年 | オリジナル期ラスト。スピード全開の一枚 |

Fresh Fruit For Rotting Vegetables

デビュー作にして、いまだに多くのファンが「一番好き」と挙げるアルバム。

「California Uber Alles」 や 「Holiday In Cambodia」 をはじめ、「Kill The Poor」、「Let’s Lynch The Landlord」 など、代表曲級のナンバーがゴロゴロ入っています。

まだサウンドは完全なハードコアというより、パンクとガレージ、ニューウェーブの中間くらいで、そこがまた聴きやすいんですよね。

Plastic Surgery Disasters

2 作目の 『Plastic Surgery Disasters 』では、テンポも速くなり、アレンジもより複雑で実験的になっていきます。

サウンドのトーンも暗めで、不安や狂気みたいなものが全体を覆っている印象。

アートワークも含めて「不気味さ」を前面に押し出した一枚なので、明るいポップパンクのノリを期待して聴くとビックリするかもしれませんが、ハマる人にはたまらない世界観です。

Frankenchrist

『Frankenchrist 』は、音楽的にはミドルテンポの曲や不思議な構成の曲が増えていて、「ハードコア一直線」というイメージとは少し違う一枚です。

ただ、そのぶん歌詞やコンセプトにより比重が置かれていて、アルバム全体としてのメッセージ性は相当強くなっています。

例の Penis Landscape ポスターが封入されていたのもこの作品で、バンドのキャリアにとって重要かつ問題作と言えます。

Bedtime For Democracy

オリジナル編成でのラスト作『 Bedtime For Democracy』 は、「もうここまでやり切ったから解散してもおかしくないな」と思えるくらい、スピードとテンションを振り切った一枚です。

ショートチューンも多く、怒りと疲労感と諦めのような感情が入り混じっていて、タイトル通り「民主主義の就寝時間」という皮肉が効いています。

コンピレーションでは 『Give Me Convenience Or Give Me Death 』が超重要で、シングル曲や別テイクなどを含めた「ベスト盤以上」に使える内容になっています。

最初に 1 枚だけ選ぶなら、このコンピから入るのも大いにアリです。アルバムの流れよりも「代表曲を一気に浴びたい」タイプの人には、かなり便利な一枚だと思います。

リリース年や収録曲、再発盤の仕様などは、レーベルや地域によって差がある場合があります。

ここでの情報はあくまで一般的な目安なので、購入前にレーベル公式サイトやショップの商品ページで最新情報をチェックしてください。

初回盤と再発盤でジャケットの色やボーナストラックが違うこともあるので、コレクション目的で集めたい場合は特に注意が必要です。

2. Dead Kennedysのロゴと現在の評価

後半では、デッド・ケネディーズの象徴ともいえるロゴやアートワーク、Supremeとのコラボなどファッション面での広がり、さらに裁判騒動や現在の評価までをまとめていきます。

音だけでなく、ビジュアルと文脈まで知っておくと、このバンドの見え方がかなり変わってくるはずです。

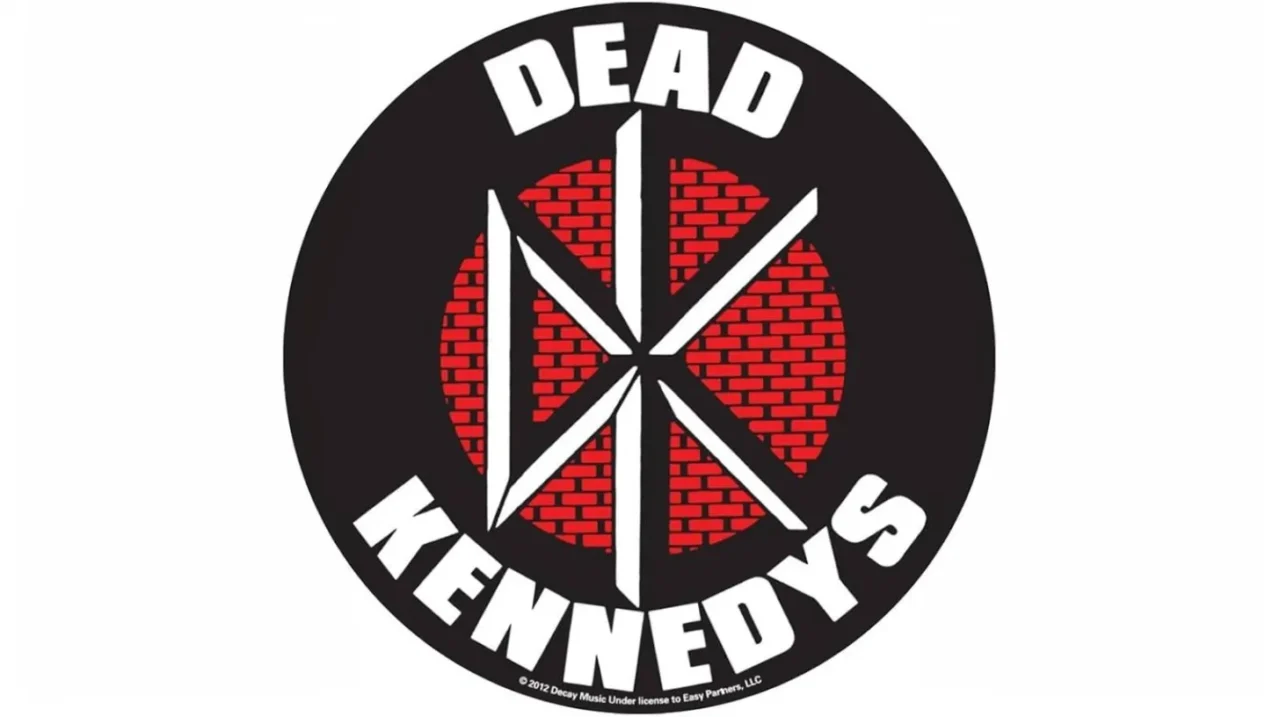

2-1. Dead Kennedysのロゴとデザインの意味

デッド・ケネディーズといえば、4 本の直線で構成された「DK」ロゴ。

円の中に斜めに交差するラインで D と K の文字を表現していて、パッと見ただけでは何の記号か分からないのに、一度覚えると一生忘れないタイプのデザインです。

パンクバンドのロゴの中でもトップクラスに完成度が高く、シンプルなのに一目で分かるという理想的な条件を満たしています。

ロゴの成り立ち

一般的には、コラージュアーティストのウィンストン・スミスがデザインしたとされていますが、イースト・ベイ・レイ自身も「自分が最初に考えた」と語っていたりして、ちょっとした論争のネタにもなっています。

ただ、どちらの説にしても、「スプレーで壁に描きやすいシンボル」を目指していたという点は共通していて、そこがいかにもパンクバンドらしい発想ですよね。

実際、このロゴはステンシルやスプレーで簡単に再現できるので、80 年代当時のフライヤーや街中の壁、皮ジャン、ギターのボディなど、ありとあらゆるところに描かれてきました。

グラフィティ的な広がり方をしたロゴって、それ自体が「カルチャーとして根付いている証拠」でもあって、音を聴いたことがない人でもマークだけ知っている、みたいな状況を生み出します。

ロゴが持つ意味合い

ロゴ自体に直接的な政治メッセージが込められているわけではありませんが、「Dead Kennedys」というバンド名そのものがアメリカンドリームの崩壊を象徴していて、そのイメージを極限まで抽象化した結果がこのマークだと感じています。

鋭利な直線と赤い円(配色によりますが)という構成は、どこか危険で攻撃的な印象を与えつつも、幾何学的でミニマルな美しさも持っています。

ロゴが支持される理由

- グラフィティとして描きやすい構造

- モノクロでも視認性が高い

- ファッションアイテムと相性が良い

- バンド名を知らなくても「何かやばいもの」という雰囲気が伝わる

結果として、このロゴは 80 年代のパンク〜ハードコアの象徴であると同時に、2020 年代のストリートファッションの文脈でも生き続けています。

音楽とグラフィックデザインがここまで強く結びついている例はそう多くないので、「好きなロゴ」をきっかけに音源へ潜っていくのも、Dead Kennedys の楽しみ方のひとつだと思います。

2-2. Supreme × Dead Kennedys Tシャツ

ストリートファッション好きの間で Dead Kennedys の名前が一気に広がったタイミングといえば、やはり Supreme とのコラボコレクションです。

ワークジャケット、プルオーバー、T シャツなどに、DK ロゴやジャケットアートワークが大胆にプリントされていて、「あ、このデザイン見たことある」という人も多いはず。

コラボの面白さ

もともと反商業主義的なスタンスを打ち出していたバンドが、世界的ストリートブランドとコラボするという構図自体が、ある意味でデッド・ケネディーズ的なアイロニーでもあります。

バンドの側もファンの側も、「それってどうなの?」とモヤモヤしつつも、かっこいいものはかっこいい、という感情もあって、そこに独特な緊張感が生まれている感じがします。

「反体制の象徴」がファッションとして消費されるという状況は、まさに Dead Kennedys 自身が歌詞の中で批判してきたような構図でもありますよね。

だからこそ、このコラボを「完全な裏切り」として切り捨てるのではなく、「資本主義の中で反体制的な表現がどうサバイブするのか」という視点で眺めてみると、むしろバンドのテーマと地続きに見えてくるところもあると思います。

中古市場での人気

Supreme × Dead Kennedys のアイテムは、今でも中古市場や古着屋でかなり人気があり、状態が良いものはそれなりの価格で取引されています。

特に、ワークジャケットや総柄っぽいプリントのアイテムは、コレクターズアイテム的な扱いになっていることも多いです。

ただし、価格は時期や出回り状況、状態によって大きく変わるので、具体的な金額を「相場」として断言するのは難しいところです。

古着やコレクターズアイテムの価格は日々変動します。

実際の相場や真贋の確認については、信頼できるショップや専門家に相談することをおすすめします。

最終的な購入判断は、ご自身の予算や価値観に合わせて慎重に行ってください。

クレジットカードの使いすぎや無理な分割払いは、後からじわじわ効いてくるので本当に注意です。

もしあなたが Supreme コラボをきっかけに Dead Kennedys を知ったタイプなら、ぜひそこから音源のほうにも一歩踏み込んでみてください。T シャツにプリントされているジャケットアートワークが、どんな歌詞と音楽と結びついているのかが分かると、同じ服を着ていても感じ方がガラッと変わってくるはずです。

2-3. Dead Kennedysの来日公演と日本の反響

デッド・ケネディーズは再結成後、日本にも何度か足を運んでいます。

2000 年代初頭のクラブクラスのツアーから、フェス出演まで、規模はさまざまですが、そのたびに「こんなに人が集まるのか」と驚かされるくらいの熱量があります。

正直、日本ではそこまでメインストリームとは言えないバンドなのに、ライブハウスに行くと「こんなに DK ロゴの T シャツ持ってた人いたんだ」とビビるくらいの人数が集まっていたりします。

来日公演の印象

ブランドン・クルーズ期の小箱公演では、ステージとフロアの距離がかなり近くて、クラシックなナンバーの連発にフロアがずっと沸きっぱなしという感じでした。

ジェロ・ビアフラではないボーカルだからこその距離感の近さもあって、オリジナル期とはまた違う「ライブバンド」としての魅力が前面に出ていた印象があります。

PUNKSPRING などのフェス出演時には、パンクキッズからメロコア世代、さらには 80 年代から聴いているベテラン勢まで、かなり客層が幅広かったのも印象的でした。

代表曲のイントロが鳴った瞬間に、世代を超えてモッシュとシンガロングが起きる感じは、「このバンド、本当に世代をまたいで愛されてるんだな」と実感させてくれます。

日本のパンクシーンへの影響

日本のハードコア、いわゆる Japcoreシーンにもデッド・ケネディーズの影響はかなり強くて、クラスト系やDビート系のバンドでも、ギターのフレーズや政治的な歌詞のセンスに「DKっぽさ」が見えることが多いです。

特に、社会問題や戦争、国家権力に対するスタンスを歌詞に織り込むバンドは、直接的・間接的にデッド・ケネディーズからの影響を受けているケースが多いと感じます。

また、日本では音楽としてだけでなく、ファッションとしての受容もかなり強いです。

古着屋やオンラインショップを見ていると、DKロゴのブートレグ T シャツや、Supremeコラボをきっかけに デッド・ケネディーズに興味を持ったであろう層も多くて、「音から入った人」と「服から入った人」が混ざり合っているのが今の日本的な状況かなと思います。

Oi パンクやストリートパンクの文脈から Dead Kennedys を眺めてみたい人は、Cock Sparrer の歴史と名曲解説も合わせて読むと、UKとUSの違いが分かって面白いと思います。

同じ「反骨精神」でも、イギリスの労働者階級のリアリティと、アメリカ西海岸のカウンターカルチャーでは、歌詞の方向性がけっこう違うんですよね。

2-4. Dead Kennedysの裁判とWiki まとめ

デッド・ケネディーズを語るうえで避けて通れないのが、アートワークやロイヤリティを巡る裁判です。

Wiki 的な情報としてざっくり知っている人も多いと思いますが、ここでは「何が争点だったのか」と「なぜこのバンドの歴史にとって重要なのか」を、できるだけ分かりやすく整理してみます。

『Frankenchrist』 と Penis Landscape 事件

3rd アルバム『 Frankenchrist 』には、H. R. Giger の「Penis Landscape」というかなりショッキングなアートポスターが封入されていました。

抽象的な機械と人間の身体が入り混じったようなグロテスクな作品で、性的な表現も強く含まれていたため、「未成年に有害なものを配布した」として問題視され、レーベルやジェロ・ビアフラが刑事訴追される事態に発展します。

当時のアメリカでは、音楽や映画、書籍に対する規制を強めようとする動きが活発で、いわゆる PMRC(Parents Music Resource Center)による「有害表現リスト」作成なども話題になっていました。

デッド・ケネディーズのケースは、その流れの中で「どこまでが芸術で、どこからが違法なわいせつ物なのか」が争点になった事件の一つです。

最終的には有罪にはならなかったものの、長期にわたる裁判費用と精神的なダメージは大きく、バンド活動にも深刻な影響を与えました。

この一件は、80 年代アメリカの「表現の自由」を巡る象徴的な事件として、今でも語り継がれています。

背景にある合衆国憲法修正第 1 条(いわゆる「表現の自由」を保障する条項)の解釈については、米国議会図書館が公式にテキストと解説を公開しているので、興味があればそちらもチェックしてみると理解が深まると思います。(出典:米国議会図書館「合衆国憲法修正第 1 条」)

ロイヤリティ訴訟

90 年代後半には、元メンバー同士によるロイヤリティ未払いを巡る民事訴訟も発生します。

ざっくり言うと、「どれだけの印税が誰に支払われるべきだったのか」「レーベル運営側がそれを正しく処理していたのかどうか」が争点となりました。

これはどのバンドにも起こりうる話で、「音楽的には最高でも、ビジネスの部分で関係がこじれると一気に壊れてしまう」という、ある意味ではとてもリアルなエピソードです。

この訴訟の結果、カタログの権利が移転したり、再発のレーベルが変わったりといった影響も出ています。

ファン目線で見ると、「なぜこの盤だけレーベル表記が違うのか」「なぜ一時期だけ配信から消えていたのか」といった謎の裏側に、こうしたビジネス上のゴタゴタがあることも少なくありません。

裁判の内容や判決の詳細については、裁判資料や公式な報道を確認する必要があります。

ここで触れている内容は、音楽ファンとして押さえておきたいレベルの概要にとどめています。

より正確な情報を知りたい場合は、公式な記録や信頼できる資料を参照のうえ、必要に応じて法律の専門家に相談してください。

特に権利関係や契約に関する判断は、専門知識がないまま自己判断で動くと、あとから大きなトラブルにつながる可能性があります。

2-5. Dead Kennedys入門|まとめと聴き方

最後に、これからデッド・ケネディーズをじっくり聴いていきたいあなたに向けて、入門的な聴き方のステップをもう少し丁寧にまとめておきます。

「とりあえず有名曲だけ聴いて終わり」だと、どうしてもこのバンドの本当の面白さを取りこぼしてしまうので、できれば数日〜数週間かけて、ゆっくり付き合ってみてほしいなと思います。

まずは 「California Uber Alles」、「Holiday In Cambodia」、「Nazi Punks Fuck Off」、「Kill The Poor」、「Too Drunk To Fuck」、「Police Truck」 あたりを一通りチェックして、デッド・ケネディーズがどんな世界観のバンドなのかをざっくり掴んでみてください。

この段階では、歌詞の細かい意味まで把握しようとしなくても大丈夫です。

「テンション高いな」「ギターの音が変わってるな」くらいの感覚から入って OK ですよ。

次に、デビュー作 『Fresh Fruit For Rotting Vegetables 』を頭から通して聴いてみましょう。

シングルで聴いていた時にはただの「名曲集」に感じていたものが、アルバムとして通しで聴くと、曲順やテンションの流れに意味があることに気づくはずです。

ここでイースト・ベイ・レイのギターとリズム隊の絡みを意識して聴くと、音楽的な面白さが一気に増してくると思います。

音の攻撃性や実験性をさらに求めるなら、『Plastic Surgery Disasters 』と 『Frankenchrist 』に進むのがおすすめです。

ここから先は、歌詞のテーマもどんどんディープになっていくので、できれば歌詞カードやネット上の歌詞サイトを見ながら、「このラインは何を言っているんだろう?」と考えつつ聴いてみてください。

ジャケットやインナーのアートワークも含めて「作品」として味わうと、単に「怖いジャケのバンド」ではなく、「社会を丸ごと風刺するアートプロジェクト」として見えてくるはずです。

音をひと通り体験したら、デッド・ケネディーズロゴや Supreme × Dead Kennedys T シャツなど、ビジュアル面にも目を向けてみると、バンドの「文化的な影響」の大きさがさらに実感できると思います。

ロゴだけ知っていて音は聴いたことがない、という人が多いのも今っぽい現象ですよね。

でも、そこから一歩進んで「デザインの裏にある音とメッセージ」に触れると、同じアイテムでも全然違う意味を持ち始めます。

Dead Kennedys 入門の最短ルート

- 代表曲プレイリストで全体像を掴む

- 『Fresh Fruit For Rotting Vegetables』 を通しで聴く

- 『Plastic Surgery Disasters』、『Frankenchrist』 へ進む

- ロゴやファッションも含めて文化的な位置付けを眺める

デッド・ケネディーズは、ただの「昔のパンクバンド」ではなく、今もなお新しいリスナーを巻き込み続けている、生きたカルチャーそのものです。

この記事が、あなたとデッド・ケネディーズの付き合い方を少しでも広げるきっかけになったらうれしいです。

気になったら、まずは一曲、音を鳴らしてみてください。

それがすべてのスタートかなと思います。

💿 アナログ盤で味わう“生のデッド・ケネディーズ”

年金だって、生き方次第で“攻め”にも“守り”にも振れる時代です。

「老後くらいは落ち着け」なんて言われても、最後までロックに生きたいあなたへ。

コメント